Quando il futuro ha i capelli bianchi: il volto nuovo dell’Italia che invecchia

Denatalità, solitudine, welfare in affanno: l’invecchiamento non è solo un fatto demografico, ma una trasformazione profonda del tessuto sociale. Tra fragilità e nuove forme di solidarietà, la sfida è reinventare il patto tra generazioni.

L’Italia è oggi uno dei Paesi più anziani del mondo. Secondo l’Istat, al primo gennaio 2025, l’età media della popolazione si attesta a 46,8 anni, i giovani sotto i 15 rappresentano appena il 11,9% del totale. E quasi un quarto degli italiani ha più di 65 anni, gli over 80 sono quasi 4,6 milioni e gli ultracentenari hanno toccato un nuovo record nel 2024, superando i 23.500 individui. Le famiglie si restringono: in 20 anni sono passate da 2,6 componenti agli attuali 2,2 (media 2023-2024).

Non si tratta solo di un fenomeno biologico, ma di una trasformazione sociale e culturale profonda. L’allungamento della vita è una conquista straordinaria, ma la combinazione di denatalità, emigrazione giovanile e riduzione delle famiglie numerose sta cambiando il volto della società italiana. L’invecchiamento non riguarda solo gli anziani: tocca tutti, perché modifica il lavoro, la famiglia, la solidarietà e i rapporti tra generazioni.

La popolazione italiana invecchia per due ragioni principali: viviamo più a lungo e nascono sempre meno bambini. Da un lato, i progressi della medicina, dell’alimentazione e delle condizioni di vita hanno portato gli italiani a vivere più a lungo: l’aspettativa di vita è oggi di 83,4 anni. Dall’altro il numero medio di figli per donna è sceso a 1,18, tra i più bassi d’Europa. Il calo delle nascite non dipende solo dalla diminuzione della fecondità individuale, ma anche dal minor numero di donne in età fertile, scese da 14,3 milioni nel 1995 a 11,4 milioni nel 2025. Un cambiamento strutturale che riduce alla base il potenziale stesso di natalità del Paese.

La crisi economica, la precarietà lavorativa, il costo della vita e la mancanza di servizi alle famiglie rendono difficile costruire un futuro stabile. Molte coppie rimandano la scelta di avere figli o vi rinunciano del tutto. Intanto, l’emigrazione giovanile verso l’estero o le grandi città impoverisce ulteriormente le aree interne e rurali, dove oggi prevale la popolazione anziana. D’altro canto, i flussi migratori in ingresso non riescono a compensare il calo demografico complessivo.

Unfpa: il calo globale delle nascite non si deve a mancanza di volontà ma di opportunità

Secondo il nuovo rapporto Onu, tra i fattori chiave ci sono il costo proibitivo della genitorialità, la paura del futuro e la precarietà lavorativa. Ma premi solo economici “non avranno effetti duraturi”.

La nuova piramide sociale

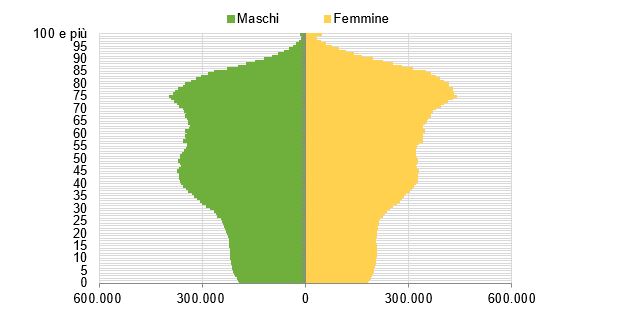

L’immagine più efficace per descrivere l’Italia è quella di una piramide capovolta: pochi giovani alla base e un vertice dove si affollano gli anziani. Lo squilibrio generazionale pesa su tutto il sistema: sempre meno lavoratori devono sostenere un numero crescente di pensionati e cittadini bisognosi di assistenza.

L’indice di dipendenza demografica, che misura il rapporto tra popolazione over 65 e quella in età 15-64 anni, cresce e mette sotto pressione il welfare. Ma l’invecchiamento non è solo un fatto economico: è anche una trasformazione culturale profonda. Cambiano i ritmi, i valori e persino il modo di intendere la famiglia e la solidarietà tra generazioni.

Cambiano anche i legami familiari, i nuclei con figli diminuiscono, mentre aumentano le famiglie composte da una sola persona (36,2% del totale) e tra gli over 75, quasi quattro su dieci vivono da soli, soprattutto donne.

Da evidenziare, negli ultimi decenni, un aumento significativo dei divorzi nella fascia d’età over 60, un fenomeno noto come “divorzio grigio”. Questa tendenza è legata, da un lato, al fatto che le persone vivono più a lungo e non desiderano trascorrere gli anni della maturità in una relazione insoddisfacente; dall’altro, alla crescente indipendenza economica e personale delle donne, che le rende più libere di prendere decisioni autonome.

Le proiezioni dell’Istat sono chiare: entro il 2030 i residenti potrebbero scendere a 58,6 milioni, e nel 2050 arrivare intorno ai 54,8 milioni. Gli adulti in età lavorativa (15-64 anni) si ridurranno dal 63,5% al 54,3%, mentre I bambini e i ragazzi sotto i 14 anni, saranno appena l’11,2% del totale. Nel giro di una generazione l’Italia avrà meno abitanti, mediamente più anziani e con una forza lavoro più ristretta, chiamata a sostenere un numero sempre maggiore di pensionati. (Rapporto annuale Istat 2025).

Fig. 1 Piramide dell’età della popolazione residente italiana per sesso al 1° gennaio 2050

Solitudine e nuove fragilità

L’invecchiamento indebolisce i legami sociali. Sempre più anziani vivono soli, spesso in case troppo grandi e in quartieri che si spopolano. L’assenza di figli vicini, le separazioni e la mobilità lavorativa accentuano l’isolamento (Sinapsi Inapp, anno XV, n.1/2025).

La solitudine diventa un rischio per la salute fisica e il benessere psicologico, anche se secondo l’Istat nel 2023 il 94,2% degli anziani ha dichiarato di avere almeno un parente, vicino o amico su cui contare. Ma il tessuto relazionale è fragile e dipendente dal contesto territoriale.

A mancare è anche l’interazione tra generazioni. L’Italia perde il legame tra nonni, figli e nipoti. Gli anziani non trasmettono più il proprio sapere, le proprie storie, la propria memoria; i giovani, a loro volta, crescono privi di quella continuità affettiva e culturale che ha sempre rappresentato la spina dorsale della società italiana. È una perdita silenziosa che fa invecchiare anche la cultura del Paese.

Tuttavia, emergono nuove forme di solidarietà, in assenza di una famiglia tradizionale molti anziani cercano senso e legame nella comunità. Negli ultimi anni sono cresciuti i lasciti testamentari a fondazioni, università o enti di ricerca (12% nel periodo 2020-2024), che potrebbero superare gli otto miliardi di euro nel 2030 e arrivare a 35 miliardi nel 2050 (Fondazione Cariplo). È un modo diverso di tramandare sé stessi, una forma di eredità morale che sostituisce, almeno in parte, quella biologica.

Parallelamente, si moltiplicano le esperienze di solidarietà di prossimità: condomini solidali, centri di quartiere, orti sociali, progetti di co-housing intergenerazionale. Sono tentativi di ricostruire legami laddove la famiglia non riesce più ad arrivare.

Anziani europei sempre più poveri: la denuncia dell'agenzia di Francoforte

L'invecchiamento della popolazione e le spese crescente per l'assistenza sanitaria rischiano di far vacillare il sistema, dice l’autorità di vigilanza europea sulle pensioni. La Commissione Ue propone nuove soluzioni.

di Ilaria Delli Carpini

Il peso del welfare

L’invecchiamento grava sul bilancio pubblico: pensioni e sanità assorbono una quota crescente delle risorse economiche, riducendo gli investimenti in istruzione, innovazione e politiche per i giovani. Questo spostamento di risorse non solo limita le opportunità per le nuove generazioni, ma contribuisce anche a una riduzione della produttività complessiva. La popolazione in età lavorativa diminuisce, e con essa la capacità di innovazione e di crescita. Le imprese faticano a trovare personale giovane e la mancanza di ricambio generazionale frena la competitività del Paese.

Allo stesso tempo, cambiano i modelli di consumo. Cresce la domanda di prodotti e servizi per la terza età — dalla sanità privata all’assistenza domiciliare, dal turismo lento alla domotica — mentre cala quella legata ai bambini e ai giovani (per esempio, la riduzione della popolazione studentesca, con scuole chiuse e minor fabbisogno di docenti).

L’economia si adatta, ma rischia di diventare sempre più dipendente da un pubblico anziano e meno dinamico. Il declino demografico si riflette sui territori: le aree interne si spopolano, chiudono scuole, negozi, presidi sanitari. L’Italia che invecchia è anche un’Italia che si ritira da sé stessa.

Le risposte possibili

La longevità, di per sé, non è un problema ma una conquista storica, frutto di progresso e benessere. Il nodo sta nel come rendere sostenibile una società che invecchia senza rigenerarsi.

Le politiche familiari devono diventare strutturali: asili nido accessibili, congedi paritari, sostegni fiscali e un welfare che concili lavoro e genitorialità. In Italia non mancano i desideri di figli, ma le condizioni per averli.

Accanto a ciò, è indispensabile promuovere un vero “invecchiamento attivo”. Gli anziani di oggi sono più sani e vitali e spesso desiderosi di restare socialmente utili. Il loro contributo può essere prezioso nel volontariato, nella trasmissione delle competenze, nella cura dei nipoti o nel supporto a chi è più fragile. Trasformare la vecchiaia in una risorsa significa valorizzare il capitale umano e relazionale che le generazioni mature ancora possiedono.

Un’altra chiave è l’integrazione intergenerazionale. In molte città europee si stanno sperimentando modelli innovativi di coabitazione tra studenti e anziani soli, o programmi che portano i giovani nelle Rsa per attività culturali e digitali. Queste esperienze, ancora isolate in Italia, mostrano che la distanza tra generazioni può essere colmata se esistono luoghi e progetti capaci di farle dialogare.

Infine, una politica migratoria intelligente e inclusiva può rappresentare una parte della soluzione perché ringiovanisce la popolazione attiva, sostiene il sistema produttivo e, se ben gestita, arricchisce la società dal punto di vista culturale e umano.

Un futuro da costruire insieme

L’invecchiamento della popolazione non è una condanna ma un segnale: viviamo più a lungo, ma spesso più soli. Per affrontarlo, serve un nuovo patto sociale tra generazioni che restituisca equilibrio tra chi dà e chi riceve, tra chi lavora e chi ha lavorato, tra chi nasce e chi accompagna.

Le politiche pubbliche sono fondamentali, ma non bastano: occorre anche un cambiamento culturale che riporti al centro il valore della cura, della solidarietà e della continuità tra età diverse della vita.

In un Paese con sempre meno figli e sempre più anziani, dove la solitudine aumenta e molti luoghi si svuotano, la sfida più grande è ricostruire il senso di comunità. Non si tratta di guardare con nostalgia al passato, ma di immaginare un nuovo modo di vivere insieme. Così la longevità non sarà sinonimo di isolamento, ma diventerà memoria condivisa e il futuro non sarà soltanto più tempo da vivere, ma un tempo che abbia significato.

Copertina: sk/unsplash