Un anno dopo la Dichiarazione sulle generazioni future, tra progressi e sfide aperte

Lo studio della School of international futures: alcuni Paesi hanno introdotto strumenti concreti, ma consapevolezza e risorse restano limitate. Dall’Europa all’Africa, buone pratiche mostrano come passare dalle parole ai fatti.

Le dichiarazioni di intenti a favore delle generazioni future, dai vertici internazionali alle agende nazionali, si moltiplicano. Parlano di sostenibilità, di giustizia intergenerazionale, di responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Ma troppo spesso restano ferme sulla carta, prive di strumenti attuativi. A settembre 2024, nell’ambito del Patto sul futuro adottato da 148 Paesi compresa l’Italia, è stata siglata la Dichiarazione sulle generazioni future. Un impegno della comunità internazionale a inserire la prospettiva intergenerazionale al centro delle politiche pubbliche. A un anno di distanza, la School of international futures (Soif), organizzazione con sede a Londra, ha aggiornato il suo Implementation Handbook sul documento. Tra gli autori c’è anche Sophie Howe, già prima Commissaria per le Generazioni Future al mondo, nel governo gallese.

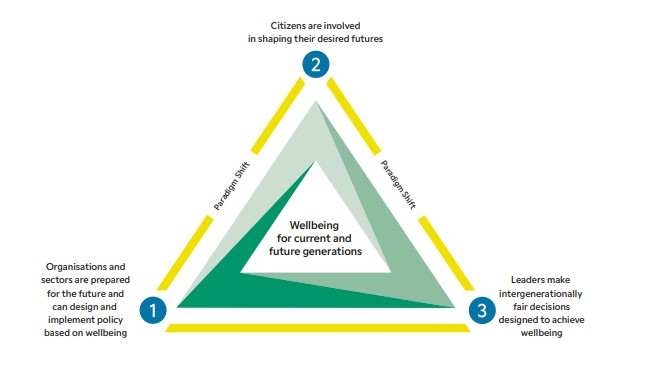

Fig.1 Le dimensioni della governance nel lungo termine

I primi passi concreti

Il documento evidenzia progressi reali, ma anche ritardi e resistenze che rischiano di frenare la trasformazione. Alcuni Paesi hanno tradotto la Dichiarazione in azioni tangibili. In Giamaica gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati integrati nel piano nazionale di sviluppo, mentre in Kenya è nato il Parliamentary Futures Caucus, una piattaforma che porta la prospettiva di lungo periodo nei processi legislativi. Nei Paesi Bassi è stato introdotto il Generation Test, un meccanismo che valuta l’impatto delle politiche pubbliche sulle generazioni future. Esperienze interessanti arrivano anche da altre aree del mondo. In Camerun, la Mbessa Commission for Future Generations ha dato vita a un modello innovativo che combina sostenibilità ambientale e conoscenze indigene. In Norvegia sono state sperimentate pratiche di cittadinanza deliberativa per coinvolgere i cittadini nelle scelte di lungo termine. E in ambito urbano, il network IGF Cities Community of Practice riunisce città di quattro continenti per affrontare temi come la resilienza urbana e climatica con un approccio intergenerazionale. Anche l’Unione europea ha mosso passi importanti nominando un Commissario per l’equità intergenerazionale, con un mandato operativo per sviluppare strumenti e strategie a lungo termine. In America Latina e Caraibi, infine, la Montevideo Declaration impegna i parlamenti a usare strumenti di foresight e a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini.

Fig.2 Priorità principali al 2028 per l’attuazione della Declaration on Future Generations

Le sfide ancora aperte

Nonostante queste iniziative, secondo la Soif la Dichiarazione rischia di restare confinata a un ristretto numero di addetti ai lavori. In molti governi manca ancora consapevolezza, soprattutto sull’Articolo 28, che richiede la traduzione degli impegni in strumenti concreti. Le risorse economiche restano scarse, in particolare nei Paesi del Sud del mondo, dove la volontà politica non sempre riesce a superare i vincoli finanziari e istituzionali. Manca inoltre un ecosistema globale di collaborazione: molte esperienze restano isolate e faticano a scalare o a integrarsi in strategie nazionali coerenti.

Dal presente al futuro

La lezione di questo primo anno è chiara: quando le dichiarazioni vengono accompagnate da strumenti istituzionali, indicatori e processi di partecipazione, possono generare cambiamenti reali. Ma senza investimenti e senza reti di scambio internazionale, le promesse rischiano di dissolversi. Le migliori pratiche si stanno affermando dove il linguaggio delle generazioni future è diventato catalizzatore di alleanze trasversali: assemblee cittadine, forum parlamentari, iniziative urbane per la resilienza e piattaforme come il Global South Futures Community, che porta prospettive locali e decolonizzate nei dibattiti internazionali.

Governance anticipante, come disegnare il futuro dell’Italia

Il documento ASviS, realizzato nell’ambito del progetto Ecosistema Futuro, propone un nuovo approccio per integrare gli scenari futuri nella definizione delle politiche pubbliche e tutelare così le prossime generazioni.

di Elita Viola

Il prossimo decennio sarà decisivo

Se governi e istituzioni riusciranno a moltiplicare le best practices – dai Generation Test alle commissioni parlamentari, dalle comunità di città alle istituzioni europee – sarà possibile dare stabilità alla giustizia intergenerazionale, trasformandola da aspirazione retorica a infrastruttura concreta di governance. Guardando avanti, la Soif sottolinea l’importanza di passi concreti per consolidare quanto già stato fatto. Occorre colmare i vuoti informativi che ancora separano attori nazionali e multilaterali, rafforzare le reti globali attraverso scambi peer-to-peer e dialoghi transnazionali, fino ad attivare fondi strategici che sostengano in particolare le iniziative emergenti guidate da giovani e comunità indigene. È altrettanto cruciale investire nella leadership e nella capacità istituzionale dei Paesi del Sud del mondo, affinché possano giocare un ruolo paritario nella governance intergenerazionale. Infine, la Soif indica come imprescindibile la nomina di un Inviato speciale delle Nazioni Unite per le generazioni future: non un optional, ma un passaggio necessario per garantire continuità politica e visibilità internazionale al tema.

Guardando al 2028, quando gli Stati membri Onu rivedranno i progressi, la sfida sarà trasformare la Dichiarazione sulle generazioni future da promessa a pratica istituzionale viva: leggi, uffici dedicati, meccanismi di monitoraggio e partecipazione reale dei cittadini. Se accadrà, il documento potrà davvero diventare la bussola di un nuovo paradigma di governance capace di garantire benessere non solo oggi, ma anche a lungo termine.

Copertina: Etienne Girardet/unsplash