La nuova geopolitica dei rifiuti, tra divieti, riciclo e traffico illegale

Entro il 2030 produrremo 3,4 miliardi di tonnellate di rifiuti urbani all’anno. In crescita gli scarti tessili ed elettronici. Il mondo cerca di porre fine al “colonialismo dei rifiuti” che sta soffocando i Paesi del Sud globale.

Dal 1 gennaio 2025 la Thailandia, principale destinazione dei rifiuti prodotti in Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, ha vietato le importazioni di plastica nel tentativo di ridurre l’inquinamento e le conseguenze sulla salute della popolazione. Nel 2018 a imporre un divieto di importazione per 24 categorie di rifiuti solidi era stata la Cina, allora principale Paese di destinazione per rifiuti di plastica, carta e metalli, in una vera e propria campagna contro la 洋垃圾 (yánglājī), la “spazzatura straniera”. A contribuire alla decisione era stata anche l’uscita, nel 2016, del documentario Plastic China (poi censurato in Cina) che aveva mostrato la vita di due famiglie impiegate in un centro di smaltimento e riciclo di rifiuti provenienti dall’estero, denunciandone gli effetti sull’ambiente e sulla salute delle persone. Anche il Vietnam e la Malesia hanno imposto alcuni limiti, smettendo di concedere nuove licenze alle aziende importatrici di rifiuti.

Ogni anno in tutto il mondo vengono generate oltre due miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani, un valore destinato ad aumentare: secondo il Global waste management outlook 2024 pubblicato dal Programma delle Nazioni unite per l’ambiente (Unep), entro il 2050 potremmo arrivare a 3,4 miliardi di tonnellate all’anno. Ai rifiuti urbani bisogna sommare quelli prodotti da attività agricole, di costruzione e demolizione, industriali, commerciali e sanitarie. In molti casi prima di essere riciclati, bruciati o smaltiti, i rifiuti percorrono migliaia di chilometri, passando dalle navi container di proprietà di grandi aziende alle mani di lavoratori informali che li smistano, alimentando un mercato dal valore di miliardi di dollari.

Sommersi dalla spazzatura: una nuova forma di imperialismo?

“Negli ultimi 40 anni gran parte della tua spazzatura è stata silenziosamente ricollocata, con profitto, nei Paesi più poveri del mondo, finendo spesso in Stati che poco tempo prima si erano liberati dall’imperialismo occidentale solo per diventare i bidoni della spazzatura del consumismo del Nord globale” scrive Alexander Clapp nel suo libro Waste wars: the wid afterlife of your trash che racconta l’evoluzione del commercio globale di rifiuti.

In cambio di compensi economici o aiuti per la costruzione di infrastrutture per servizi essenziali, come scuole e ospedali, i Paesi ad alto reddito hanno esportato ogni genere di rifiuti, compresi quelli tossici e pericolosi, nei Paesi più poveri: uno scambio impari noto come toxic colonialism (colonialismo tossico), waste colonialism (colonialismo dei rifiuti) o garbage imperialism (imperialismo della spazzatura).

In alcuni casi i rifiuti esportati, pur essendo etichettati come riciclabili, sono contaminati e non possono essere riciclati. Il sistema di gestione e riciclo nei Paesi in via di sviluppo, inoltre, non è efficiente e spesso i rifiuti finiscono nelle discariche o vengono bruciati e smaltiti illegalmente. Quasi tutte le discariche più grandi al mondo si trovano nel Sud globale, come quella di Mbeubeuss in Senegal o di Bantargebang in Indonesia. Queste enormi montagne di spazzatura vengono scalate ogni giorno da migliaia lavoratori informali alla ricerca di rame, plastica, ferro, alluminio e altri materiali da lavare, riutilizzare o rivendere, in condizioni pessime per la salute.

Siamo seduti su una montagna di rifiuti: nel 2050 potrebbero arrivare a 3,4 miliardi di tonnellate

I Paesi sviluppati sono responsabili di un terzo della spazzatura globale, ma nei prossimi trent’anni l’Africa sub-sahariana potrebbe triplicare la produzione. Male l’Italia sui Raee. Varie soluzioni per il futuro, dai bidoni intelligenti ai robot per il riciclo.

di Flavio Natale

Per regolare la situazione, nel 1992 entrò in vigore la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, ratificata da quasi tutti i Paesi del mondo ad eccezione degli Stati Uniti: la Convenzione vieta l’esportazione dei rifiuti tossici dai Paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo, senza però regolamentare il commercio di altre categorie di rifiuti. Qualcosa è cambiato nel 2019, quando 187 nazioni hanno sottoscritto un emendamento alla Convenzione di Basilea per proibire, a partire dal gennaio del 2021, l’esportazione di rifiuti plastici nei Paesi che non danno il loro esplicito consenso.

Senza un accordo, il futuro soffocherà nella plastica

Solo il 9% della plastica prodotta viene correttamente riciclato. Il 69% finisce nelle discariche o negli inceneritori e il restante 22% è smaltito illegalmente, bruciato o disperso nell’ambiente. Entro il 2050 i rifiuti di plastica dispersi nell’ambiente potrebbero raddoppiare, raggiungendo le 121 milioni di tonnellate. A causa della difficile riciclabilità o dell’inadeguatezza delle infrastrutture, la plastica importata finisce in discariche illegali o nell’ambiente: l’86% della dispersione, infatti, avviene nei Paesi non Ocse, nonostante consumino poco più della metà della plastica globale.

Per ridurre la quantità di plastica prodotta annualmente e fornire finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo per gestire efficacemente i rifiuti, nel 2022 sono cominciati i negoziati per sottoscrivere un accordo legalmente vincolante sull’inquinamento da plastica. Dopo due anni di discussioni, però, non è stato trovato un accordo anche a causa dell’opposizione di alcuni Paesi produttori di petrolio, come l’Arabia Saudita e la Russia.

Nel 2023 l’Unione europea ha deciso di vietare l’esportazione dei rifiuti di plastica nei Paesi che non appartengono all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il gruppo che riunisce i 38 Stati più ricchi al mondo. Il divieto entrerà in vigore nel 2026 e prevede che, passati cinque anni, un Paese non Ocse possa tornare a importare la plastica solo se dimostrerà alla Commissione europea di essere in grado di gestire correttamente i rifiuti. Dal 2027, inoltre, l’esportazione di rifiuti non pericolosi sarà permessa solo verso i Paesi non Ocse presenti in una lista stilata dalla Commissione Ue. Finora 24 Paesi hanno inviato una richiesta formale, tra cui la Malesia, l’Indonesia e la Thailandia.

Il mondo si mobilita contro l’inquinamento da plastica

Entro il 2060 il consumo di plastica potrebbe triplicare. I negoziati per un accordo internazionale vincolante e le misure dei singoli Paesi dimostrano crescente attenzione e impegno per affrontare il problema.

Moda usa-getta: i vestiti diventano rifiuti globali

Tra il 2000 e il 2015 la produzione tessile è raddoppiata, e il consumo di capi d’abbigliamento e calzature è destinato ad aumentare del 63% entro il 2030. Parallelamente, la durata dell’utilizzo degli indumenti è diminuita del 36%. Ogni anno generiamo 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, e ogni secondo l’equivalente di un camion pieno di vestiti finisce in discarica. Il Cile, e in particolare il deserto dell’Atacama, è una delle principali destinazioni per vestiti invenduti o di seconda mano. Nel 2022, ad esempio, sono arrivati nel Paese oltre 131mila tonnellate di vestiti. Una piccola parte viene venduta, ma il 70% finisce nel deserto (in Cile i rifiuti tessili non possono essere gettati in discarica). Per aumentare la consapevolezza su quanto accade nel Paese è stata lanciata la campagna Re-commerce Atacama: i capi trovati nel deserto vengono lavati e messi a disposizione gratuitamente su una piattaforma di e-commerce, dove possono essere acquistati pagando solo le spese di spedizione.

Un altro posto in cui il consumo eccessivo di indumenti è evidente è il mercato di Accra, la capitale del Ghana: circa il 40% dei prodotti tessili che arriva ogni settimana nel Paese finisce in discarica. In altri casi i vestiti vengono dispersi nell’ambiente, finendo per accumularsi nei fiumi e sulle spiagge ghanesi. Alcuni Stati, come il Rwanda e l’Uganda, stanno valutando di porre un divieto alle importazioni dei dead white man’s clothes, come vengono chiamati i vestiti scartati dai Paesi occidentali.

Per ridurre l’impatto del settore tessile, l’Unione europea ha approvato nel 2022 la Strategia per il tessile sostenibile e circolare che prevede, tra le altre misure, anche la messa a punto di criteri specifici per una corretta distinzione dei rifiuti, così da evitare che i prodotti tessili destinati al riciclo o alla discarica siano falsamente etichettati come beni di seconda mano. Come per altre categorie di rifiuti, l’Ue, inoltre, consentirà l’esportazione verso Paesi non appartenenti all’Ocse solo se dimostreranno la loro capacità di gestire gli scarti tessili in modo sostenibile.

Il prezzo della digitalizzazione

In Ghana si trova anche la più grande discarica di rifiuti elettronici (o e-waste), chiamata Agbogbloshie. Si tratta di una vera e propria “città nella città”, dove vivono decine di migliaia di persone, che ormai hanno fatto dell’economia dell’e-waste la loro principale fonte di sostentamento. Bambini e adulti smontano le apparecchiature elettroniche per recuperare metalli preziosi come rame e oro: lavorano senza un’adeguata preparazione o equipaggiamento, esponendosi a sostanze tossiche e pericolose per la salute.

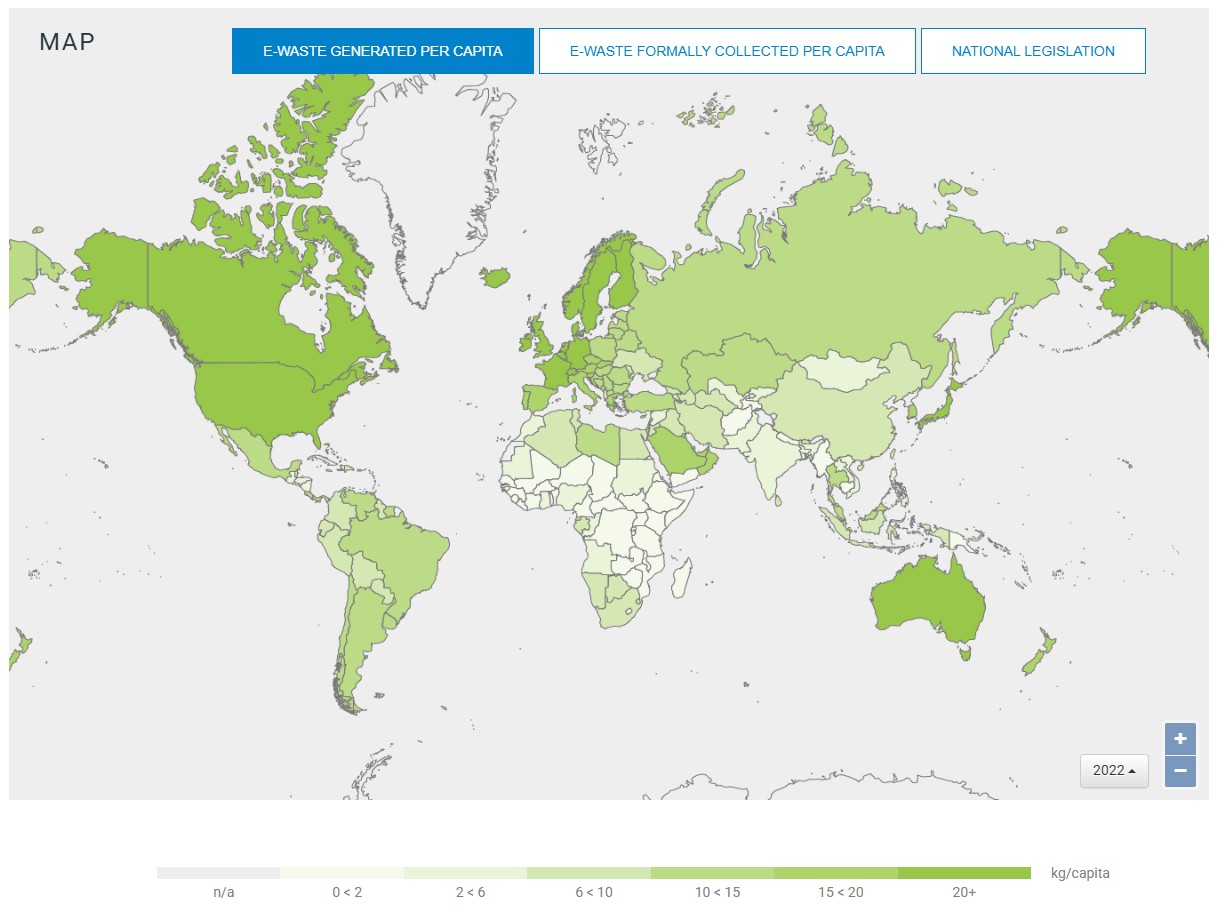

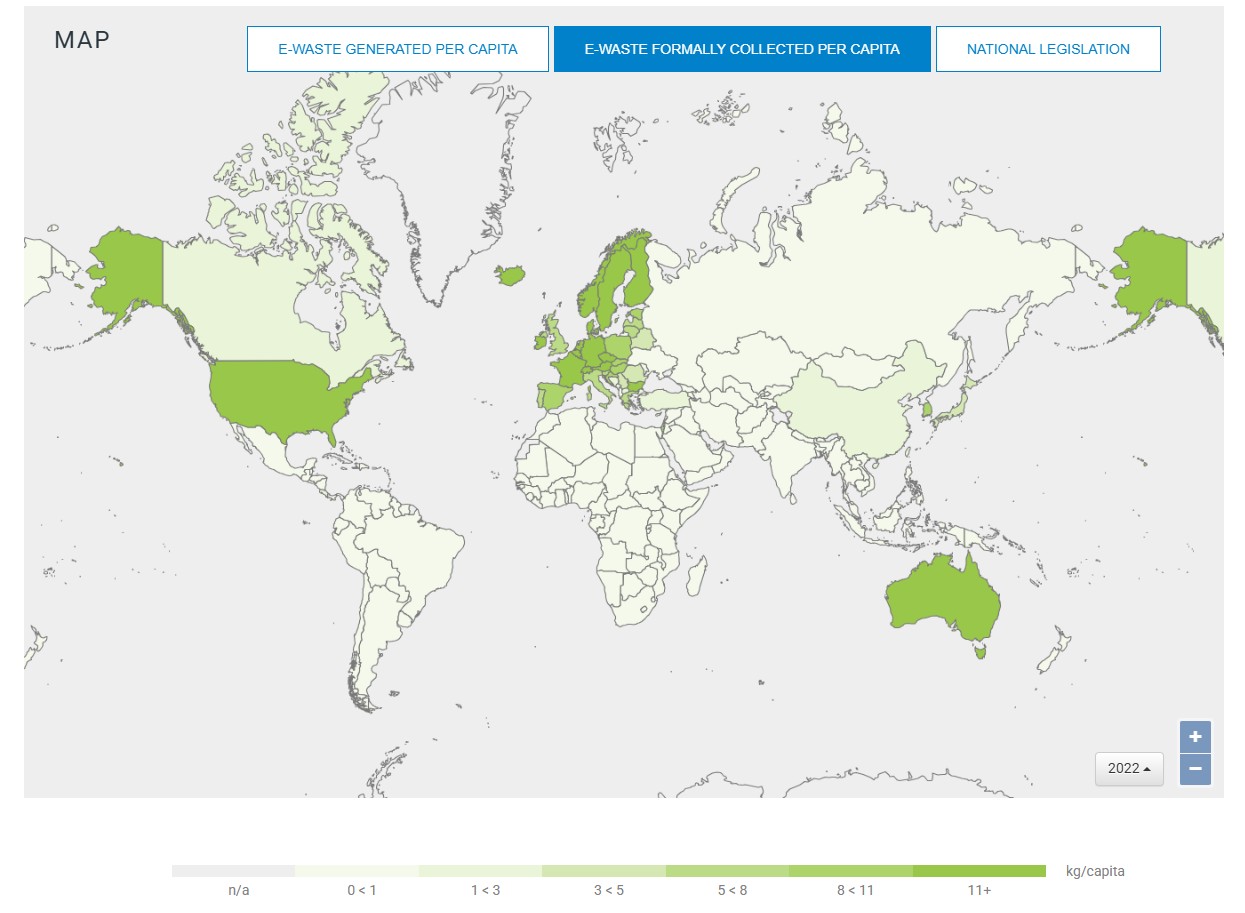

La continua e rapida digitalizzazione della nostra società impone di ripensare l’attuale sistema di gestione dei rifiuti elettronici. Secondo le stime dell’Istituto per la formazione e la ricerca delle Nazioni unite (Unitar), nel 2022 a livello globale sono state prodotte 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, in aumento dell’82% rispetto al 2010, e di questo passo nel 2030 raggiungeranno le 82 milioni di tonnellate. Meno di un quarto (il 22,3%) di tutti gli e-waste generati annualmente viene raccolto e riciclato correttamente: a causa di un sistema di riciclo inefficiente, si stima che ogni anno vadano persi 62 miliardi di dollari di risorse naturali (oggi solo l’1% della domanda di materiali rari è infatti soddisfatta grazie a procedure di riciclo).

Le Nazioni unite hanno inoltre denunciato un aumento del traffico illegale di rifiuti elettronici provenienti dai Paesi sviluppati e dalle economie in rapida crescita, e a livello globale ora rappresentano un sesto dei rifiuti sequestrati. Alcuni Paesi stanno prendendo delle contromisure: la Malesia, ad esempio, ha intensificato i controlli, sequestrando 106 container di e-waste pericolosi solo nel periodo tra maggio e giugno 2024. Nel tentativo di ridurre il traffico illegale, da gennaio 2025, inoltre, la Convenzione di Basilea richiede agli esportatori di dichiarare i rifiuti elettronici e di ottenere un permesso dai Paesi riceventi.

Copertina: 123rf