Verso figli su misura? Il futuro della genetica riproduttiva

Dallo screening prenatale all’editing del genoma degli embrioni, le nuove tecniche promettono di ridurre i rischi di malattie ereditarie, ma sollevano dubbi sul ritorno dell’eugenetica.

È possibile scegliere l’embrione con meno rischi per la salute? O addirittura quello con un quoziente intellettivo più alto? Possono sembrare scenari fantascientifici, ma in parte sono già realtà.

Nel 1990, nel Regno Unito, è stato effettuato il primo test genetico preimpianto (pre-implantation genetic testing), una procedura che permette di identificare anomalie genetiche in embrioni ottenuti con tecniche di fecondazione in vitro. Inizialmente indicato per le coppie con un alto rischio di trasmettere malattie ereditarie, questa tecnica ha permesso di sviluppare la genetica riproduttiva che oggi comprende, oltre agli screening prenatali, processi di editing genetico sempre più precisi.

Le opzioni più diffuse sono gli screening per la ricerca di malattie monogeniche, come la fibrosi cistica e la distrofia muscolare, o di anomalie cromosomiche, come la trisomia 21, più comunemente nota come sindrome di Down. In Italia, ad esempio, viene spesso adottato il Non invasive prenatal test, noto anche come “test del DNA fetale” che permette di indagare oltre il 70% delle anomalie cromosomiche oggi note, ovvero quelle relative ai cromosomi 13, 18 e 21. Nonostante la sua diffusione, questo test non è ancora stato inserito nei Livelli essenziali di assistenza (Lea): si esegue solo privatamente anche se, in attesa di una legge a livello nazionale, nove Regioni hanno deciso di offrirlo gratuitamente.

Più di recente sono state sviluppate tecniche che permetterebbero di analizzare il genoma embrionale e stimare il rischio poligenico, identificando le varianti genetiche associate allo sviluppo di condizioni patologiche, come il diabete mellito. “Mentre i test per le malattie monogeniche possono verificare la presenza di una specifica mutazione genetica, i punteggi relativi al rischio poligenico si riferiscono a un calcolo delle probabilità e non tengono conto di altri fattori, tra cui quelli ambientali” ha spiegato la giornalista Anna Louie Sussman nella serie The embryo question pubblicata sul New York Times.

L’interesse delle aziende

Nonostante i dubbi scientifici sull’efficacia degli screening poligenici, sempre più aziende stanno investendo in questo campo. Genomic prediction, finanziata tra gli altri da Sam Altman, co-fondatore di OpenAI, è stata una delle prime: con il suo LifeView Embryo Health Score® Test promette di valutare gli embrioni per la fecondazione in vitro alla ricerca di alterazioni genetiche che, se presenti, aumentano il rischio di sviluppare il diabete mellito, alcune tipologie di cancro o la schizofrenia. L’azienda Orchid afferma di poter effettuare uno screening più completo grazie al sequenziamento dell’intero genoma, identificando possibili disturbi del neurosviluppo come forme di autismo o alterazioni della vista o dell’udito, e difetti cardiaci. “Il sesso è per divertimento, lo screening per gli embrioni è per far nascere i bambini” ha affermato Noor Siddiqui, fondatrice di Orchid, suggerendo che in futuro questi sistemi potranno sostituire completamente il concepimento tradizionale.

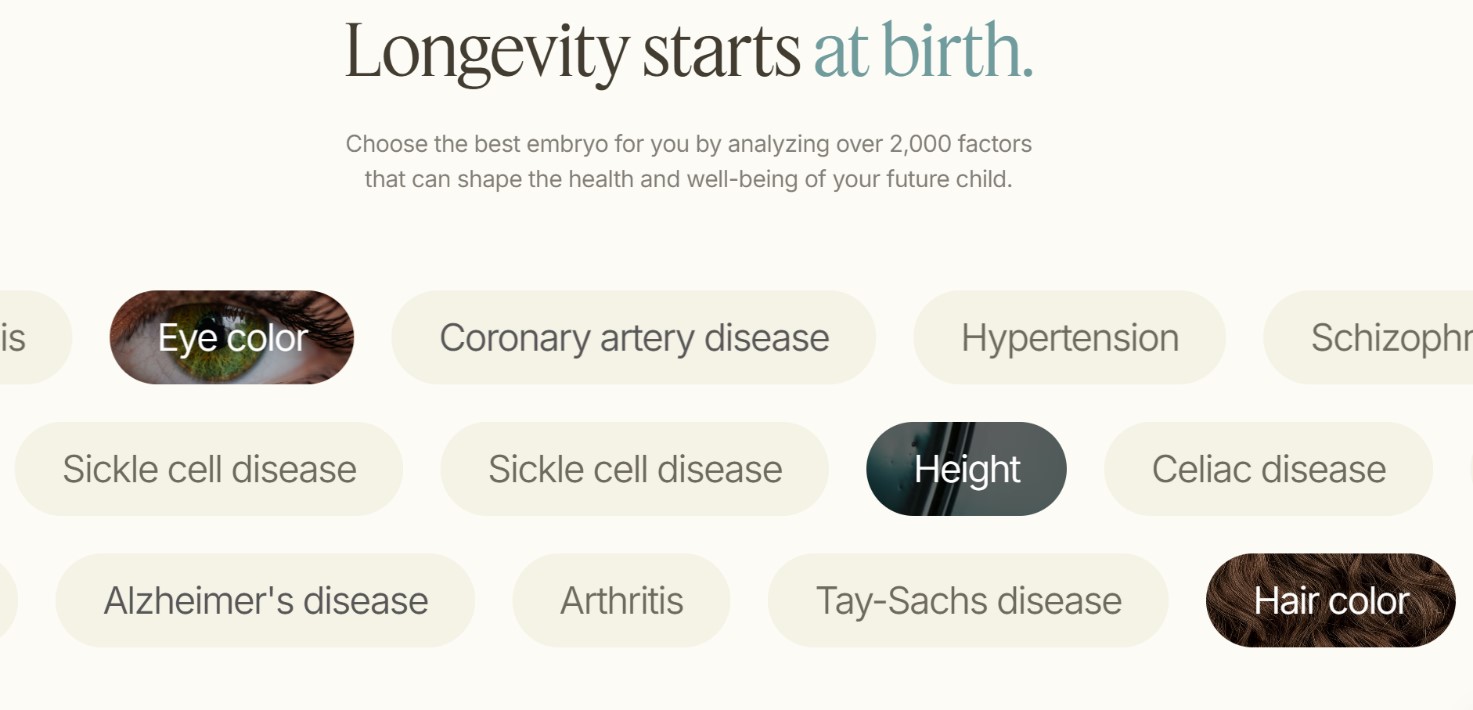

La startup Heliospect genomics sostiene di poter selezionare, tra cento embrioni, i dieci più intelligenti così da assicurare un quoziente intellettivo di sei punti maggiore rispetto a un embrione concepito naturalmente. Nucleus embryo si spinge anche oltre: “Scegli il miglior embrione per te attraverso l’analisi di oltre 2mila fattori che possono influenzare la salute e il benessere del tuo futuro figlio” si legge sul sito dell’azienda. La lista è lunga: ipertensione arteriosa, fibrosi cistica, diabete mellito di tipo 2, ma anche colore degli occhi e dei capelli, altezza o propensione alla calvizie.

Non tutti ritengono queste nuove tecnologie sinonimo di progresso. Mentre le aziende di biotecnologia immaginano genitori liberi di scegliere le caratteristiche dei propri figli, sta nascendo un movimento che rifiuta ogni tipo di intervento medico perinatale. È il freebirth: come spiega il New Yorker, questo movimento è composto da donne che si dichiarano scettiche non solo verso gli screening e i test prenatali, ma anche verso il parto in ospedale o le vaccinazioni pediatriche.

Modificare il DNA

Oltre agli screening prenatali, si stanno studiando tecniche di editing del genoma negli embrioni. Nel 2018 fece molto discutere l’annuncio del ricercatore cinese He Jiankui della nascita di due gemelle, Lulu e Nana, modificate geneticamente grazie al sistema CRISPR-Cas9 che permette di “tagliare e incollare” sequenza di Dna. He Jiankui aveva disattivato il gene CCR5 per riprodurre una mutazione che rende alcune persone resistenti all’Hiv, il virus dell’immunodeficienza umana. L’anno successivo nacque un altro bambino che era stato sottoposto alla stessa procedura. Un tribunale cinese ha condannato He Jiankui a tre anni di carcere per aver esercitato in modo illegale la professione medica, mentre lo stato di salute dei tre bambini non è mai stato reso noto.

La notizia ha acceso un dibattito sulle implicazioni della modifica del DNA negli embrioni, noto come editing germinale, e molti scienziati hanno richiesto una moratoria globale sull’utilizzo di questi strumenti. Attualmente le sperimentazioni cliniche di editing del genoma si limitano alle cellule somatiche per il trattamento di malattie gravi. L’editing germinale, invece, è considerato da molti un limite da non superare: i dubbi sono legati al possibile impiego per il potenziamento di funzioni o caratteristiche umane e alle conseguenze che le modifiche introdotte potrebbero avere sulle generazioni successive.

Legislazione cercasi

La regolamentazione però non tiene il passo con lo sviluppo di queste tecnologie. “Gli ultimi decenni hanno dimostrato che le nuove tecnologie vengono sviluppate in anticipo rispetto alle discussioni sugli impatti etici o sociali e ambientali” ha scritto la rivista scientifica Nature riferendosi in particolare alle tecniche di editing del genoma umano. Non si tratta più solo di scenari ipotetici, e per questo è necessario valutare tutte le possibili applicazioni.

La legislazione è tuttavia molto disomogenea. Negli Stati Uniti la regolamentazione è meno restrittiva: gli screening poligenici, ad esempio, non sono sottoposti a nessuna forma di regolamentazione e sono già in commercio. E proprio grazie all’azienda statunitense Genomic prediction, a maggio del 2020 è nata Aurea, la prima bambina il cui embrione era stato selezionato in base a uno screening poligenico.

Molti Paesi europei, tra cui l’Italia, permettono una serie di screening per malattie monogeniche, mentre i test poligenici sono stati vietati. In Germania, i test sugli embrioni sono stati autorizzati solo nel 2011, e inizialmente includevano solo malattie con esordio in età infantile. Molti Paesi europei, inoltre, hanno vietato l’editing del genoma negli embrioni in base alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, promossa dal Consiglio d’Europa e firmata nel 1997 a Oviedo.

L’era della “tecno-genetica”?

Lo sviluppo della tecnologia riproduttiva ha un risultato politico e sociale in parte inaspettato: il ritorno del dibattito sull’eugenetica. Teorizzata nel 1883 dal biologo inglese Francis Galton, l’eugenetica indica la possibilità di “migliorare” la specie umana attraverso la selezione di tratti considerati “desiderabili”. Un’ideologia portata alle estreme conseguenze nella Germania nazista, dove la presunta superiorità della “razza ariana” portò alla sterilizzazione, incarcerazione e sterminio di milioni di persone.

Alcune pratiche di eugenetica furono istituzionalizzate anche in altri Paesi. A partire da inizio del Novecento, negli Stati Uniti sono state approvate leggi per la sterilizzazione forzata di migliaia di persone considerate “inadatte”: persone condannate e incarcerate, con disturbi di salute mentale o con disabilità fisiche. E non sono politiche che appartengono a un passato remoto: in California questa pratica è proseguita fino al 1979. In Giappone, fino al 1996 è stata in vigore la legge sulla protezione dell’eugenetica che autorizzava la sterilizzazione di persone con disabilità fisiche o mentali per “prevenire la nascita di persone inferiori grazie alla protezione eugenetica e proteggere la vita e la salute delle madri allo stesso tempo”. Solo negli ultimi anni il Giappone ha riconosciuto ufficialmente la violazione dei diritti umani subita da decine di migliaia di cittadini.

Chi sono i pronatalisti, gli “hipster dell’eugenetica”

Il crollo della natalità nei Paesi sviluppati porterà a un declino sociale, culturale ed economico, secondo i “pronatalisti”. La soluzione è fare più bambini. A supporto anche i colossi della Silicon Valley.

di Flavio Natale

Oggi il dibattito intorno all’eugenetica non fa più riferimento alla “razza pura”, ma è tornato in forme nuove, legate alle tecnologie genetiche e riproduttive, tra screening prenatali e test sugli embrioni che prometto un’ottimizzazione del potenziale e una massimizzazione delle capacità cognitive. Negli Stati Uniti, inoltre, questi discorsi si intrecciano con le teorie pro-nataliste, un movimento piccolo, ma in forte espansione, che ritiene il calo del tasso di natalità di alcuni Paesi una minaccia. Negli ambienti conservatori, in particolare, la selezione genetica è considerata come un mezzo per rafforzare il benessere del Paese.