Servono nuove idee per un mondo che cambia. Da dove cominciamo?

La grande spinta globale verso la sostenibilità non sarà sufficiente a evitare il disastro se non potremo contare su strumenti affidabili di direzione politica ed economica promossi anche con una mobilitazione dal basso.

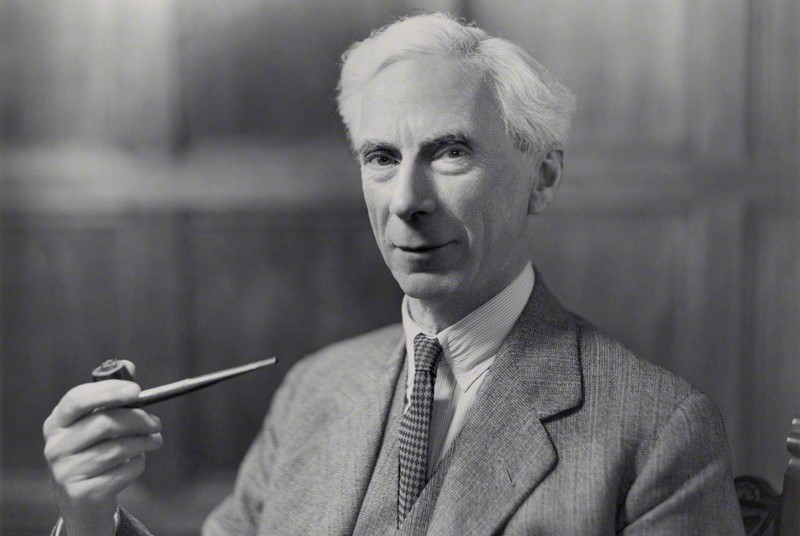

“Nuove speranze in un mondo che cambia” è un libretto che il filosofo inglese Bertrand Russell, quasi ottantenne, pubblicò nel 1951. Rispecchiava le contraddizioni dell’epoca: l’affermarsi di impegnative forme di collaborazione internazionale dopo la Seconda guerra mondiale (Bretton Woods, nascita dell’Onu), ma anche le delusioni per le immediate polarizzazioni che ne erano seguite tra la Cortina di ferro calata sull’Europa orientale dall’Urss staliniana e la nascita del maccartismo negli Stati Uniti che perseguitava chiunque fosse in odore di comunismo, di fatto opprimendo la libertà di pensiero.

C’era anche dell’altro: la scoperta di terrificanti e incredibili prospettive tecnologiche, con l’esplosione delle prime bombe atomiche, ma anche le potenzialità del nucleare per usi pacifici; i cambiamenti geopolitici col crollo del colonialismo. E ancora, ricordava il filosofo laico, una rivoluzione etica e psicologica con l’incrinarsi delle certezze religiose e delle morali tradizionali. A tutto questo Russell contrapponeva le sue speranze: educazione razionale, controllo della tecnologia, governo globale, tolleranza, semplificazione dei bisogni, anche per rispettare la natura che già allora l’umanità stava aggredendo a ritmo accelerato.

Tre quarti di secolo dopo, possiamo dire che molte di queste speranze non si sono ancora realizzate. Anzi, i progressi che sono stati compiuti vengono ora sconvolti da un mondo che cambia nella direzione opposta a quella che vorremmo: guerre sempre più minacciose, crisi ambientale accelerata, paralisi del multilateralismo, rifiuto dei valori fondamentali ai quali avevamo ancorato la nostra vita, mettendo in discussione persino l’esistenza di una verità oggettiva, anche con seri dubbi sulla possibilità di educare i giovani, che vorremmo tutelare parlando di giustizia intergenerazionale, ma che spesso ci appaiono come dei marziani.

E ancora: nuove forme di comunicazione che rivoluzionano (in peggio) anche i meccanismi di decisione politica, esplosione dell’intelligenza artificiale che non sappiamo bene come gestire e dove ci porterà. La geopolitica diventa più imprevedibile della fantapolitica; la fantascienza dopo anni di eclisse si rilancia nei futuri distopici, non riuscendo a immaginarne altri che compongano in modo positivo tutti i pezzi del puzzle tecnologico e dell’evoluzione umana. Siamo insomma in un’epoca di grande cambiamento e al di là degli shock avvertiti in questi anni, dalla pandemia da Covid al secondo mandato di Donald Trump, ci sono fattori che ci dicono che non torneremo comunque al mondo che noi occidentali conoscevamo all’inizio di questo millennio e nel quale speravamo di continuare a vivere.

Ma non siamo ai tempi di Beltrand Russell. Le nostre speranze sono almeno in parte codificate e condivise globalmente negli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu e nella mobilitazione che in questi anni in tutto il mondo si è affermata sui temi della sostenibilità, coinvolgendo società civile, imprese, movimenti politici. I Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzati annualmente dall’ASviS con una crescente partecipazione ne sono una testimonianza, almeno per quanto riguarda l’Italia.

Non possiamo sfuggire però la sensazione che tutto questo non basti, che siano in atto cambiamenti così profondi e irreversibili da richiedere nuove idee per arrivare davvero a uno sviluppo sostenibile. Queste riflessioni mi sono state ispirate anche dal convegno dell’Associazione futuristi italiani di venerdì 27 giugno a Bologna, ricco di stimolanti interrogativi sul contesto nel quale l’umanità si troverà ad operare nei prossimi anni. Ovviamente quando si parla di futuro è più facile formulare le domande che non dare le risposte, però può essere opportuno elencare una serie di punti di riflessione. Li esprimo a titolo personale, nello spirito di questa testata, nata per stimolare la discussione sul futuro.

Alla ricerca di una leva politica. Abbiamo detto che l’Agenda 2030 (e il Patto sul futuro dell’Onu) sono i parametri ai quali vogliamo continuare ad attenerci per costruire un mondo sostenibile. Ma le grandi svolte non si fanno senza la politica e dobbiamo cominciare a chiederci: l’Onu sarà in grado di agire concretamente per l’attuazione degli impegni che sulla carta le nazioni sottoscrivono e di creare unità su un’ipotetica Agenda 2045 o 2050, come avvenne nel 2015 per l’Agenda 2030? I segnali non sono confortanti, sia per il sistematico boicottaggio del multilateralismo da parte dell’amministrazione guidata da Trump e degli altri leader politici che a lui si accodano, ma anche per i crescenti segnali di divaricazione verso una geopolitica imperniata su aree regionali e non sulla collaborazione globale. Ricordiamo che il Patto sul futuro è stato formalmente approvato dall’Assemblea generale dell’Onu all’unanimità, ma che un nutrito gruppo di nazioni, guidate dalla Russia, ha cercato di affossarlo. L’emendamento che ha bloccato l’iniziativa di Mosca ha riscosso soltanto 143 consensi, con il voto contrario della Russia e di altri “stati canaglia” e un nutrito gruppo di altri Stati compresa la Cina, che si sono astenuti o non hanno partecipato al voto. Per cui si può dire che dei 193 Stati che nel 2015 hanno sottoscritto l’Agenda 2030, solo 143 effettivamente ne condividono i valori su cui si dovrebbe fondare la sua proiezione verso metà secolo. E ricordiamo che il Patto è stato firmato in settembre, quando il presidente degli Stati Uniti era ancora Joe Biden. Oggi il risultato sarebbe anche peggiore.

Da diverse parti si pone dunque il problema di trovare una leva politica per continuare ad attuare i valori della sostenibilità, una sorta di piano B forse non sostitutivo dell’azione delle Nazioni Unite ma certamente utile per rafforzare i legami tra i Paesi più genuinamente democratici, anche in considerazione della profonda crisi in cui versa l’Onu, sia per ragioni politiche che per mancanza di finanziamenti. Può sembrare strano che una proposta in questo senso sia stato fatta a Ottawa da re Carlo III d’Inghilterra, ma in realtà il sovrano del Commonwealth leggeva il discorso programmatico del nuovo governo canadese di Mark Carney, in netta opposizione all’amministrazione Trump. In sostanza Carney, per bocca di Carlo, propone una sorta di coalizione rafforzata tra i membri del G7 diversi dagli Stati Uniti, e quindi Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Giappone, Canada, cui si dovrebbero aggiungere per esempio Corea del sud e Australia, per politiche concordate in difesa dei valori comuni. Una sorta di community of democracies, un’idea lanciata molti anni fa in un diverso contesto, ma che oggi avrebbe una maggiore necessità e urgenza.

Può funzionare una proposta del genere? Difficile dirlo ma mi è sembrato interessante che sul Corriere della Sera sia stata ripresa anche da Mario Monti, che certamente non è un utopista.

Si muove nella stessa direzione la proposta di Ursula von der Leyen di sostituire la World Trade Organization, ormai paralizzata ed inutile a seguito dei dazi annunciati e imposti da Trump, con una nuova alleanza costituita solo dai Paesi che credono nella necessità di difendere gli scambi globali.

Un nuovo sistema economico? Abbiamo detto spesso che un futuro sostenibile richiede profonde modifiche nel modello di sviluppo basato sul capitalismo. Non nel senso di tornare a sistemi di socialismo reale già falliti in passato: i meccanismi di mercato appaiono senza alternative e le imprese ne sono protagoniste fondamentali, a condizione, come sta in parte avvenendo, di non mettere solo al centro interessi degli azionisti e quindi il profitto (shareholder economy) ma il benessere delle comunità in cui le imprese operano (stakeholder economy).

Ci sono però molti segnali che le cose stanno cambiando, e non nel senso da noi auspicato. Innanzitutto l’economia continua a basarsi su un’espansione dei consumi, anche se sappiamo che questo aumento della domanda globale peggiora le condizioni del pianeta. La scelta del governo cinese di sperimentare la settimana di quattro giorni e mezzo per dare a quel popolo operoso più tempo per consumare e quindi far aumentare maggiormente il Prodotto interno lordo ne è una immediata dimostrazione. È vero che nelle intenzioni di Pechino la domanda dovrebbe orientarsi soprattutto verso servizi (turismo, ristorazione, cura della persona e della famiglia) con minore impatto sui consumi di materia, ma in Italia cominciamo ad assaggiare ad esempio gli effetti dell’overtourism: qualsiasi aumento di consumi registrato dal Pil rischia di tradursi in un peggioramento delle condizioni per le generazioni future. D’altra parte ci sono miliardi di persone che devono uscire dalla povertà ed è quindi molto importante la ricerca in corso all’Onu con un comitato ad hoc di cui fa parte anche Enrico Giovannini per definire nuovi indicatori che misurino meglio il benessere collettivo salvaguardando le condizioni del Pianeta.

In un momento di rallentamento della crescita economica e disillusione giovanile, il Paese prova un nuovo approccio: meno lavoro e più tempo libero per far crescere la domanda nel turismo, intrattenimento e ristorazione.

In Cina si sperimenta la settimana corta per rilanciare i consumi di servizi

Ma ci sono anche altri fattori che stanno sconvolgendo in modo irreversibile il sistema economico. L’economia globale come l’abbiamo intesa finora non esiste più, non perché gli scambi internazionali possono essere modificati oltre a una certa misura, come vorrebbe Trump, ma perché si sono indebolite le organizzazioni internazionali, a cominciare dal Fondo monetario, che cercavano di farla funzionare. Sono cambiate in realtà le scelte di base delle nazioni con una spiccata tendenza all’aumento dell’intervento politico a livello nazionale nel governo dell’economia. Né una riprova, anche in Italia, il “risiko bancario” in corso in questi giorni.

Infine, come denuncia l’ex direttore del Sole 24 ore e del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, con articoli di sorprendente durezza rispetto al suo consueto equilibrio, in tanti casi sono proprio le imprese a sovvertire le regole del mercato che non funzionano più, mentre i fondi di investimento nel nuovo clima politico danno meno importanza ai criteri Esg (ambiente, sostenibilità sociale, trasparenza di governo) per concentrarsi sui loro interessi e talvolta sulla sopravvivenza in tempi rischiosi.

Difficile proporre soluzioni rispetto a questi profondi cambiamenti, ma è bene tenere conto che non solo il contesto politico ma anche il contesto economico sta cambiando, e già aveva cominciato a farlo prima dell’infausto avvento del secondo mandato di Trump.

Quale ruolo per l’Europa? Viviamo quotidianamente la frustrazione per l’impotenza europea nelle vicende mondiali. L’Europa è assente in Medioriente, di fronte alle tragedie provocate dai terroristi islamisti e del governo israeliano sorretto da ortodossi fanatici. Lo stesso accade in Ucraina, dove è legittimo pensare che le sanzioni nei confronti della Russia possano avere successo per minare nel medio termine un sistema economico già fragile, ma certamente non bastano per salvare Kyiv da una sconfitta militare.

Tuttavia l’impotenza dei 27 non vuol dire che non si possano fare passi concreti che ancora una volta partono dall’economia per arrivare alla politica, come è stato con il mercato unico e con l’euro. La strada l’ha spiegata il governatore della Banca d’Italia. Fabio Panetta nelle sue Considerazioni finali di quest’anno: questo è il momento in cui le incertezze sulla tenuta del dollaro, a causa del dilatarsi del debito sovrano Usa e dei disastri che Trump sta provocando almeno nel breve termine all’economia americana, potrebbero spostare ingenti capitali internazionali verso l’euro, a condizione di avere un bacino monetario di sufficiente dimensione, che non può essere garantito soltanto da trasferimenti di capitali verso le emissioni dei singoli Stati europei, ma richiede una vasta riserva di eurobond: questo è dunque il punto di leva economico su cui si dovrebbe insistere, anche superando le diffidenze dell’opinione pubblica tedesca e dei cosiddetti frugali.

Una leva dal basso. Siamo tutti d’accordo, e lo ripetiamo in ogni occasione, che dobbiamo salvaguardare l’interesse delle nuove generazioni, e che al tempo stesso dobbiamo dedicare più attenzione alla scuola e più in generale a un sistema formativo messo in crisi dei nuovi modi di comunicare dei giovani. Dobbiamo contribuire a creare una futura opinione pubblica consapevole dei diritti e dei valori in cui crediamo.

Senza togliere alcun valore a questa difficilissima e meritoria impresa, non possiamo nasconderci che gli effetti politici saranno solo a medio termine. Nel frattempo un’opinione pubblica disinformata, in Paesi occidentali sempre più anziani, privilegerà scelte populiste che conducono al disastro. E allora? Al recente congresso dell’Associazione futuristi italiani, il presidente dell’associazione, Roberto Poli, ha risposto ha una domanda su questo tema con una frase fulminante, forse paradossale ma non tanto: “l’università come la conosciamo è fallita, noi docenti dobbiamo imparare a insegnare ai cinquantenni”. L’idea di lavorare sulle generazioni adulte (ricordiamo che dall’indagine Piaac dell’Ocse una elevata percentuale di italiani è “analfabeta di ritorno” perché non è in grado di risolvere un elementare problema aritmetico o di sintetizzare un testo) è certamente una sfida a cui dovremo guardare con maggiore attenzione.

Multilateralismo dal basso? Questa sfida, per chiudere il cerchio e tornare al punto iniziale, dovrebbe portare puntare su una difesa dei valori comuni su cui in questi decenni si è costruita la civiltà occidentale, pur con tutti i suoi difetti, e dovrebbe generare una spinta politica “dal basso” per riaffermare il punto centrale di una nuova visione globale: la riscoperta di una collaborazione internazionale indispensabile per affrontare le sfide del futuro, dal clima all’ambiente, dalla inclusione sociale alla difesa dei diritti di tutte e di tutti. Quel “multilateralismo dal basso” di cui parla da tempo il presidente dell’Ispi Giampiero Massolo. E anche lui, essendo stato segretario generale della Farnesina e responsabile della nostra intelligence, non è certo un utopista che parla a vanvera.

Copertina: Bassano Ltd, Public domain, via Wikimedia Commons