No al “Pianeta posacenere”: quattro scenari al 2040 sul tabagismo

Nonostante siano spesso prevenibili e curabili, le malattie respiratorie croniche sono in aumento e rappresentano la sesta causa di morte in Europa. Il rapporto Oms/Ers e uno studio sul tabacco indicano come affrontarle per ridurne l’impatto.

di Antonella Zisa

Dopo i primi progressi nel ridurne la mortalità, le malattie respiratorie croniche sono scivolate ai margini dell’agenda politica. I finanziamenti si sono ridotti, portando a diagnosi tardive o errate, dati incompleti e a un impatto sanitario spesso sottovalutato: molti decessi, infatti, si verificano per cause indirette come infarti, ictus o tumori. A riaccendere l’attenzione è il primo Rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul tema, realizzato in collaborazione con la European Respiratory Society (Ers), e pubblicato a giugno.

Tabacco e inquinamento atmosferico sono i principali fattori di rischio individuati. Nella Regione europea fuma un adulto su quattro, più della media globale (20,9%), mentre tra i giovani cresce l’uso di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Oltre il 90% delle persone respira aria con livelli di particolato superiori alle soglie di sicurezza dell’Oms.

Il Rapporto indica chiaramente il tabacco come bersaglio prioritario delle strategie di prevenzione e riduzione delle malattie respiratorie croniche. Ma quale futuro ci attende se queste strategie saranno forti e coordinate, o al contrario caotiche e deboli?

Dire no al “Pianeta posacenere”

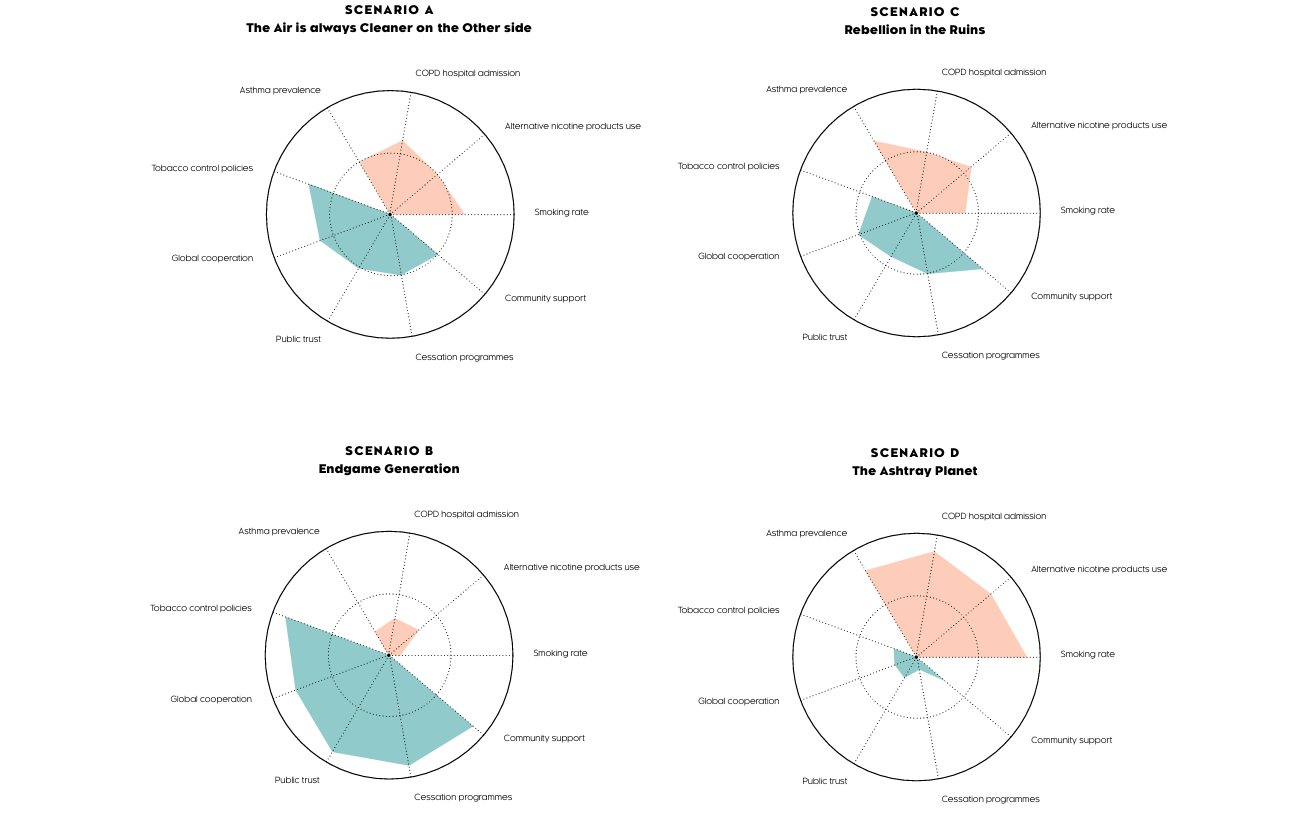

Il Copenhagen Institute for Futures Studies ha esplorato la prospettiva delineando quattro scenari possibili al 2040, sulla base dei fattori più rilevanti: diffusione del fumo e dell’uso di nicotina ed efficacia delle politiche di controllo.

Nello scenario migliore, un cambiamento culturale globale riduce i fumatori a meno del 5% della popolazione, le nuove generazioni crescono libere dal tabacco, la nicotina viene trattata come una dipendenza e i servizi di cessazione, accessibili a tutte e tutti, riducono malattie e disuguaglianze. È un futuro in cui la salute dei nostri polmoni diventa un diritto reale e condiviso.

All’opposto, c’è lo scenario più cupo, definito suggestivamente “il Pianeta posacenere”. Qui tabacco e nicotina dilagano, le leggi antifumo vengono annullate o restano lettera morta, i sistemi sanitari collassano e nuove generazioni si affacciano al mondo già dipendenti, mentre la fiducia nelle istituzioni svanisce.

Per evitare questo futuro e puntare allo scenario migliore, è necessaria un'azione collettiva e decisa: rendere i prodotti nocivi meno disponibili e attraenti, proteggere i giovani con divieti efficaci e garantire a tutte e tutti servizi per smettere di fumare. La chiave è costruire un’alleanza solida tra governi, professionisti sanitari, comunità e pazienti, capace di affrontare il problema su più fronti.

Le malattie respiratorie croniche: la sfida che non possiamo più ignorare

La lotta al tabagismo è cruciale per contrastare le malattie respiratorie croniche, che nella Regione europea dell’Oms sono in aumento nonostante siano spesso prevenibili e trattabili: rappresentano una delle principali fonti di disabilità e si collocano al sesto posto tra le cause di morte. Secondo il Rapporto Oms/Ers, colpiscono oltre 8 milioni di persone, soprattutto con Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) e asma, e generano una perdita di produttività stimata in 21 miliardi di dollari l’anno. Si registrano annualmente 6,8 milioni di nuove diagnosi e 400mila decessi, l’80% legato alla Bpco. Per quest’ultima, le proiezioni indicano un incremento globale dei casi del 23% entro il 2050, soprattutto tra le donne e nei Paesi a basso e medio reddito. L’Europa occidentale segnala più diagnosi grazie a migliori strumenti di rilevazione, ma è quella orientale a sopportare il peso maggiore in termini di ricoveri e mortalità.

Il Rapporto Oms/Ers illustra come affrontare le malattie respiratorie, delineando un approccio che richiede ai Paesi un cambio di rotta immediato, basato su strategie coordinate e sistemiche. L’invito è di includere la lotta alle malattie respiratorie nelle politiche già dedicate alle altre malattie non trasmissibili, valorizzando le esperienze virtuose presenti in Europa. Come evidenzia Gauden Galea, consulente strategico del direttore regionale dell’Oms, il documento offre ai governi un supporto concreto per compiere progressi entro cinque anni e contribuire a una Regione più resiliente entro il 2050.

La strategia

Prevenzione e continuità delle cure sono i pilastri della strategia per affrontare le malattie respiratorie croniche in modo equo e sostenibile: da un lato politiche ambientali, fiscali e legislative capaci di ridurre i fattori di rischio; dall’altro un’assistenza che accompagna la persona in tutte le fasi, dalla diagnosi precoce al trattamento, fino alla riabilitazione e alle cure palliative.

Le cure primarie sono il cuore del sistema: vanno rafforzate con tecnologie adeguate e professionisti preparati, così da garantire servizi di qualità anche nella salute respiratoria. Percorsi integrati e modelli centrati sul paziente, che mettano in rete medici di base, specialisti, farmacisti e altri operatori, sono essenziali per rispondere ai bisogni lungo l’intero arco della vita. A sostegno di questo cambiamento restano imprescindibili politiche coerenti, finanziamenti mirati e raccolta di dati affidabili.

Il Rapporto invita anche a guardare oltre l’emergenza attuale. Le malattie respiratorie croniche, ancora prive di obiettivi globali chiari e poco sostenute dalla ricerca, necessitano di studi epidemiologici su larga scala e dati robusti. Le innovazioni come intelligenza artificiale, sanità digitale e medicina personalizzata sono opportunità concrete di trasformazione, purché guidate da equità e rigore scientifico. Centrale è inoltre il legame con le grandi sfide che attraversano la società europea, vale a dire invecchiamento, disuguaglianze, transizione ecologica, e il riconoscimento dei pazienti non solo come destinatari delle cure, ma anche come voci da ascoltare e coinvolgere. Le loro esperienze dirette sono parte integrante della conoscenza e contribuiscono a orientare ricerca, politiche e servizi.

Di Antonella Zisa

Copertina: Unsplash