Il memoir di Amartya Sen può raccontare molte cose alle giovani generazioni

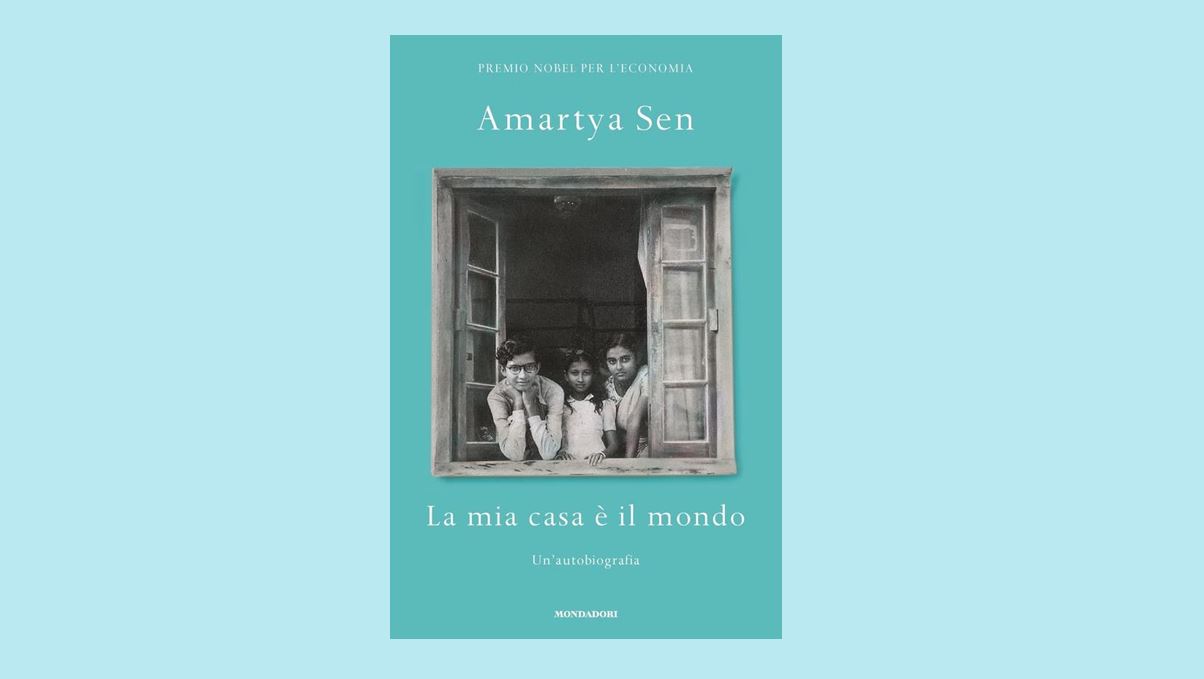

Recensione del libro “La mia casa è il mondo. Un'autobiografia” dell'intellettuale premio Nobel 1998 per l'economia.

di Giuditta Alessandrini

Nell’opera biografica La mia casa è il mondo (Mondadori) appena uscita nella traduzione italiana, Amartya Sen, raccontando le domande che hanno dato il via alla ricerca che gli ha valso il premio Nobel nel 1998, racconta: “Come si può stabilire il benessere della società? O, per esprimerci con la terminologia del welfare, come possiamo valutare il benessere sociale? ...valutare il benessere collettivo degli individui che compongono una società costituisce un problema di scelta sociale. L’aggregazione sociale utilitaristica, come è stata concepita da Jeremy Bentham, assegna la priorità alla somma complessiva delle utilità senza preoccuparsi della distribuzione… la teoria della giustizia sostenuta dal filosofo John Rawls presta più attenzione alle disuguaglianze ed allo stesso tempo annulla la concentrazione sulle utilità tendendo conto però di altri fattori come la libertà”[1].

Questo fattore diventerà il perno della vita e della produzione intellettuale di Sen.

Da questo “racconto” si pongono le basi di quella teoria della scelta sociale di Amartya Sen, che tanta influenza ha avuto sui temi dello sviluppo umano e di quella che possiamo chiamare una nuova sensibilità ai temi dello sviluppo sostenibile nell’ ultimo scorcio del secolo scorso, a partire dal Rapporto Burtland e nei primi vent’anni del ventunesimo secolo.

La vita che l’Autore racconta si snoda passo dopo passo dall’India, dove nasce nella cittadina che aveva dato i natali al grande filosofo e poeta Tagore fino a Cambridge e poi negli States ed infine in Europa e poi ancora negli Usa con un’attività accademica che ha percorso l’intero cursus honorum e che lo ha visto protagonista della vita culturale della comunità degli economisti per un cinquantennio, con un’attenzione del tutto nuova ai temi del benessere individuale e della tensione etica verso la costruzione di una società più giusta. Una grande influenza su questo piano gioca nella formazione del pensiero di Amartya Sen la teoria di John Rawls, come abbiamo visto prima, tesa all’analisi delle disuguaglianze e alla fragilità degli esclusi.

Ma l’elemento che colpisce di più in questa narrazione è la dimensione relazionale che il Nostro coltiva e che gli consente di determinare quella crescita culturale che conosciamo e la dimensione reputazionale che lo ha portato alle vette della notorietà (il Nobel nel ’98 e ben novantadue lauree honoris causa nelle più prestigiose università del mondo).

Mi ha stupito in particolare il fatto che, dopo aver scritto la tesi di dottorato su un argomento considerato allora ben poco allineato alla concretezza del mindset della sua comunità accademica (appunto il welfare) in un solo anno, e dopo aver accettato un posto di docente in una periferica università indiana, ritorna a Cambridge e poi si ferma per tre anni a studiare filosofia. L’interdisciplinarità e la curiosità epistemica sono una delle connotazioni di fondo di questa vita caratterizzata da una visione alta del valore del cosmopolitismo.

Un altro elemento è il debito di riconoscimento rispetto ai colleghi più maturi o coetanei ma anche a tutte le vicende relazionali che lo hanno legato a persone e gruppi. Appare evidente, insomma che la sua vita di studio deve una parte sostantiva allo scambio delle idee attorno ad un tavolo anche nei momenti conviviali o alle conversazioni ai vari luoghi di ritrovo nelle diverse università, in particolare a Cambridge dove pian piano aveva ottenuto il rispetto e l’ammirazione dei colleghi.

Altro debito riconosciuto da Sen alla seconda moglie italiana, figlia del partigiano ucciso alla fine della guerra Colorni, ma soprattutto ad Altiero Spinelli, uno degli artefici del Manifesto di Ventotene che gli trasmette una particolare attenzione ai temi europeisti ante litteram e dell’approccio politico ad un liberalismo partecipativo.

"Lo sviluppo richiede libertà come ci insegna la frase seguente : lo sviluppo richiede la rimozione alla fonte dell’assenza delle libertà: la povertà così come la tirannide, la mancanza di opportunità sul fronte economico così come l’assenza di provvidenze istituzionali o sociali ,la mancanza di infrastrutture pubbliche così come l’intolleranza e l’oppressione proprie dei regimi politici repressivi” (A. Sen, 1999, Lo Sviluppo è libertà , pag.3).

Questa lezione filosofica che è possibile leggere nella frase di Amartya Sen, oltre che dagli economisti classici come Adam Smith, viene da lontano, in primis da Socrate e dalla saggezza stoica. Un precetto fondamentale nell’alveo di questa saggezza era “segui il tuo demone” (sequi deum) : è il demone personale che – come ci ricorda il latinista Ivano Dionigi - accompagna Socrate per tutta la vita, investendolo di una missione speciale. Nell’Apologia dice infatti “a me questo compito è stato affidato dal demone” (Apologia, 33 c).

Nozione complessa quella del seguire il proprio demone ma una grande lezione di saggezza; cosa significa dunque? Si tratta di seguire la propria interiorità, il consigliere invisibile che è la voce interiore.

Il daimon é la capacità di scelta in sostanza di cui parla Sen: una capacità di scelta che può essere tale solo se è libera. Per Socrate il daimon é “quello che ciascuno di noi sceglierà e che farà si che la virtù non abbia padrone e che responsabile della scelta del proprio tipo di vita sia ciascuno personalmente “(I.Dionigi, op.cit,pag.30).

Quando parliamo di responsabilità individuale come priorità di un’educazione alla sostenibilità, insomma, parliamo proprio ancor oggi del daimon di Socrate anche di fronte ai temi mai come oggi difficili della pace e della sopravvivenza del pianeta. Non dimentichiamoci che il lemma “daimon” è dentro la parola che indica “felicita”, ovvero eudaimonia! Ed il significato più autentico del termine non è tanto felicità nel senso classico della parola, quanto di prosperità, una prosperità che ha i caratteri dell’inclusività.

Le università che vediamo raccontate nel bel libro di Sen forse non ci sono più o comunque sono rare soprattutto dopo l’impatto della crisi pandemica e della crisi della relazionalità che ne è conseguita. Si tratta di luoghi per lo scambio di idee, di discussione critica e produttiva verso un sapere relazionale che apre ai giovani varchi per il futuro. Parliamo dell’idea archetipica dell’università come somma ed integrazione di saperi universali e soprattutto di dialoghi di tipo intergenerazionale. Il libro parla anche del coraggio dei giovani di proporre temi “impossibili” creando piste innovative per dar linfa generativa della ricerca.

La lettura di questa autobiografia è quanto mai utile e appassionante per comprendere come si formano le idee nelle menti dei ricercatori, (o come dovrebbero formarsi!) con una certa nostalgia per quell’agorà istituzionale, fucina di idee e di libertà di pensiero e di apertura all’internazionalizzazione che abbiamo in mente quando pensiamo ad un’istituzione universitaria degna di questo nome.

di Giuditta Alessandrini, professoressa ordinaria senior di Pedagogia sociale e del lavoro all’Università degli Studi di Roma Tre. È autrice di numerosi volumi tra cui Sostenibilità e Capability approach, Franco Angeli, Milano, 2019. È membro del Segretariato dell’ASviS.

[1] Si veda Amartya Sen (2021), La mia casa è il mondo. Un’autobiografia, Mondadori, Milano, pag.362