Fine vita: in futuro potremo decidere quando morire?

In aumento il numero di Paesi che adotta norme sul suicidio assistito e sull’eutanasia, sia attiva che passiva, per le persone affette da malattie gravi e terminali. Una diffusione che nasconde anche delle insidie.

“Il Signore si è dimenticato di me”. Questa è la frase che mia bisnonna Liliana aveva l’abitudine di ripetere negli ultimi anni della sua vita. Da anziana, ormai più che novantenne, aveva visto crescere dentro di lei il desiderio di lasciare questo mondo prima dell’ora più buia. Non perché affetta da una malattia terminale o da un male che la faceva soffrire. Era stanca, semplicemente. Ormai viveva in un ospizio da alcuni anni e avrebbe voluto, credo, lasciare questo mondo con semplicità, senza dover aspettare.

Nonna Liliana, consapevole o meno, ha partecipato nel suo piccolo a un dibattito che attraversa il mondo intero, da decenni, ovvero quello sull’eutanasia e il suicidio assistito. Il centro della questione, in altre parole, è il diritto delle persone di decidere se continuare a vivere, che generalmente viene concesso a chi è affetto da malattie degenerative, terminali, che portano dolori cronici o a chi vive solo grazie all’ausilio di un macchinario medico. Un diritto che le legislazioni dei Paesi del globo stanno recependo sempre di più. Anche in Italia qualcosa si sta muovendo: l’11 febbraio il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. La Regione è divenuta così la prima in Italia ad essersi dotata di una Legge sul suicidio assistito.

Fine di un tabù o questione etica?

Storicamente, il riconoscimento del diritto a morire per le persone affette da gravi malattie è annoverato tra le lotte per i diritti civili, che vengono portate avanti in tutto il mondo da gruppi e ong progressiste. In Italia per esempio è noto l’impegno del Partito Radicale e dell’associazione Luca Coscioni, nonché dell’ex-parlamentare Marco Cappato. Mentre sono in generale contrari all’eutanasia attiva e al suicidio assistito soprattutto le organizzazioni di matrice religiosa, che li considerano come un attacco alla vita.

Negli ultimi anni si sono però moltiplicate in molti Paesi le procedure legislative per far adottare leggi che introducono forme di diritto al fine vita. Per esempio, il parlamento britannico a fine novembre 2024 ha votato la prima lettura di un testo che introdurrebbe la possibilità per pazienti maggiorenni con un’aspettativa di vita non superiore ai sei mesi di accedere a una “morte assistita”. A inizio dello scorso anno anche l’Ecuador ha ufficialmente decriminalizzato l’eutanasia dopo una sentenza dell’Alta corte costituzionale, mentre in Cile la questione è dibattuta a livello istituzionale.

Eutanasia, attiva e passiva, suicidio assistito

Prima di affrontare quali sono le linee di tendenza, due concetti vanno definiti chiaramente. Il primo è quello di eutanasia, la cui etimologia greca significa buona morte. Il termine esprime l’atto di procurare, volontariamente e con il consenso del richiedente, la morte di una persona la cui vita non raggiunge più un livello di qualità decente a causa di una malattia o dell’avanzare di una degenerazione patologica.

Si prende spesso come esempio le persone molto anziane, o comunque adulte, che non possono più svolgere le attività basilari per mantenersi e che soffrono di malattie incurabili, dolorose e terminali. Ma in alcuni Paesi anche ai minorenni è permesso avere accesso all’eutanasia. È il caso per esempio del Belgio, dove dal 2014 è in vigore una legge che consente a chiunque, anche ai minori di 18 anni, di richiedere l’eutanasia, se affetta da malattie terminali e dolori non alleviabili. Per legge, il minore che vuole accedere all’eutanasia deve essere dotato di discernimento, e i suoi rappresentanti legali devono dare il loro assenso per l’accoglimento della domanda.

L’eutanasia è definita come attiva se a procurare la morte del paziente è direttamente il medico con la somministrazione di una sostanza letale, mentre viene considerata passiva quando il paziente muore dopo aver richiesto la sospensione di tutte le cure necessarie alla sua sopravvivenza, in particolare l’idratazione e l’alimentazione assistita. Questa forma viene anche chiamata interruzione dell’accanimento terapeutico.

Il suicidio assistito, invece, si differenzia per il fatto che è il paziente a essere l’attore principale della pratica. Altri possono preparare per lui gli strumenti volti all’interruzione della propria vita, ma l’atto che porterà alla morte del richiedente sarà, in ultima istanza, fatto da lui stesso, mentre l’eutanasia implica sempre l’azione di un’altra persona.

A che punto è la legalizzazione delle pratiche sul fine vita nel mondo?

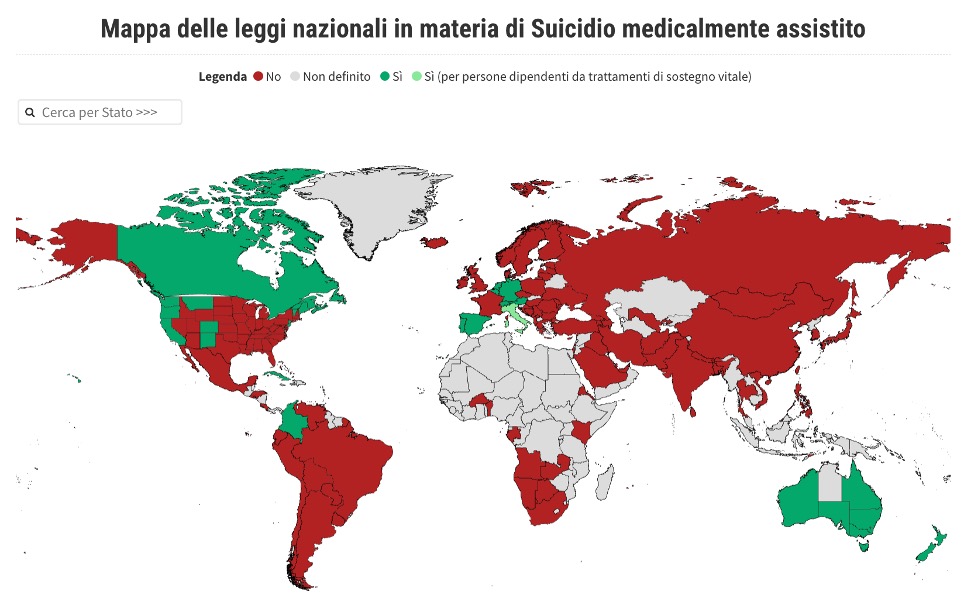

Nonostante quello sull’eutanasia e sul suicidio assistito sia un dibattito globale, i Paesi che li consentono in una qualche forma si situano principalmente nelle Americhe e in Europa. Uno degli esempi più ricorrenti è quello del Canada, dove dal 2016 sono legali sia il ricorso al suicidio assistito che all’eutanasia attiva e passiva per le persone anziane affette da malattie incurabili. La legislazione del Paese degli aceri in materia di fine vita è tra le più liberali al mondo, e il diritto a morire viene anche esercitato massivamente. Si conta che nel 2023 ne abbiano fatto ricorso 15.300 persone, ovvero il 4,7% dei decessi totali, e l’età media era di 77 anni.

In Colombia, via due sentenze della Corte costituzionale, una del 1997 e una del 2022, l’eutanasia attiva e passiva e il suicidio assistito sono legali per persone affette da malattie gravi e incurabili. A Cuba, dal 2023, la riforma della Ley de salud publica ha introdotto le pratiche di fine vita nella legislazione dell’isola, mentre negli Stati uniti il suicidio assistito è consentito in alcuni Stati, tra cui Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Nuovo Messico, Columbia, Hawaii, Maine e New Jersey.

In Europa, il suicidio assistito è legale in Svizzera, in cui è in vigore nel codice penale fin dal 1942, mentre l’eutanasia attiva è legale in Belgio, Olanda e Lussemburgo. In Spagna, dal 1995, è legale l’eutanasia, sia passiva che attiva. L’eutanasia passiva, rispetto a quella attiva, è più diffusa nei sistemi giuridici dei vari Paesi del mondo, come per esempio in Finlandia, in Germania, ma anche in Italia. Nel nostro Paese infatti l’eutanasia attiva e il suicidio assistito sono rispettivamente considerati come omicidio del consenziente (art. 579 del codice penale) e istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 del codice penale), mentre l’eutanasia passiva è regolata dalla legge 219 del 2017. Inoltre, nel 2019 la Corte costituzionale ha sancito che la sospensione delle cure è un “diritto inviolabile” in base all’articolo 32 della Carta, il quale sancisce: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. In altre parole, questa sentenza introduce una forma, non regolamentata dal parlamento, di “suicidio medicalmente assistito”, ossia l’aiuto indiretto di un medico alla morte, ma solo a quattro condizioni:

- la piena capacità di intendere e di volere del paziente

- la presenza di una malattia irreversibile

- la presenza di una malattia che comporti gravi sofferenze fisiche e/o psicologiche

- la dipendenza del paziente da un trattamento di sostegno vitale

Inoltre, l’insieme della procedura deve essere richiesto, trattato e realizzato dall’Azienda sanitaria locale competente. La Consulta ha però più volte sollecitato il parlamento per portarlo a discutere e promulgare una legge che definisca chiaramente le forme e i limiti dell’eutanasia in Italia. Finora, nonostante la massiccia raccolta firme non andata a buon fine per l’abrogazione delle leggi che impediscono eutanasia e suicidio assistito (circa 1,2 milioni di firme raccolte nel 2021), il parlamento ha evitato di affrontare la questione.

Da evidenziare che secondo un sondaggio condotto da Swg per l’associazione Luca Coscioni, l’84% delle persone in Italia vorrebbe che l’accesso all’eutanasia e al suicidio assistito fossero regolamentati da una legge dello Stato.

I dubbi canadesi

L’accelerazione in alcuni Paesi di normative molto permissive per quanto riguarda il fine vita ha però fatto emergere delle questioni importanti, come le conseguenze dell’applicazione di questo diritto in contesti sociali in cui l’accesso a cure di qualità e a una vita degna è precluso per le persone meno abbienti della società. Per esempio in Canada il ricorso alle pratiche per il fine vita è in crescita da ormai cinque anni, considerando che nel 2019 le persone che ricorrevano alla medical assistance in dying rappresentavano l’1,9% dei decessi totali, ovvero 5.400 morti. Tre anni dopo il dato era triplicato.

L’incremento del ricorso a questa pratica ha sollevato delle polemiche visto che alcune persone affette da malattie gravi hanno dichiarato di aver deciso di fare richiesta alle pratiche di fine vita perché lo Stato non gli stava più garantendo un’assistenza medica e previdenziale adeguata. Il dibattito è legato al fatto che in Canada è possibile accedere all’eutanasia attiva anche se non affetti da una malattia terminale. Secondo un’inchiesta dell’Associated press, due donne malate, che non si potevano permettere le cure mediche, sono state incoraggiate dal personale medico dello Stato ad accedere all’eutanasia attiva, presumibilmente come pratica di “sgravio” alle spese pubbliche.

A seguito di queste denunce, il dibattito in Canada si è diviso tra chi ha attaccato il diritto alla morte medicalmente assistita nel suo insieme, considerandolo di per sé sbagliato, e chi ha sottolineato che la risposta a queste denunce deve essere un migliore sistema sociale, e che non si dovrebbe scegliere tra l’adozione di un nuovo diritto e la preservazione di uno vecchio.

Il caso della capsula Sarco

Negli ultimi mesi è emersa in Svizzera una vicenda che ha sollevato nuove discussioni rispetto alla questione del fine vita. Si tratta di Sarco, l’invenzione dell’attivista australiano pro-eutanasia Philip Nitschker. È un lettino reclinato, di colore blu, che si chiude lasciando la persona ermeticamente isolata dall’esterno.

L’oggetto assomiglia a una navicella spaziale, con lineature futuristiche e un design leggero. Il suo scopo è quello di dare alla persona all’interno la possibilità di morire senza rendersene conto. Nel cubicolo vi è infatti un piccolo schermo dove l’ospite può azionare un bottone che avvia il meccanismo: a questo punto l’abitacolo si riempie di azoto e l’ossigeno viene espulso. L’utente perde i sensi e nel giro di pochi minuti muore per asfissia.

Sarco è stato inventato in Olanda alcuni anni fa, ma è entrato in funzione per la prima volta a ottobre dell’anno scorso in Svizzera. A seguito del suo primo utilizzo da parte di una donna statunitense di 64 anni, affetta da una malattia immunitaria, è intervenuta la polizia elvetica per arrestare i presenti. La pratica era stata infatti considerata come illegale pochi giorni prima dalla ministra di giustizia Elisabeth Baume-Schneider perché non conforme alla legge sulle sostanze chimiche. Ma l’utilizzo di Sarco ha in ogni caso permesso un maggiore accesso al suicidio assistito e le ragioni per cui questa pratica è stata interrotta dalle autorità potrebbero presto cadere.

Infatti il suicidio in senso stretto è illegale in Svizzera, come in ogni Paese del mondo, e il suicidio assistito è legale solo ad alcune precise condizioni: chi assiste la persona che vuole morire non deve essere un medico o un famigliare, e non portare avanti la procedura per motivi egoistici. Inoltre, la scelta deve essere in qualche modo approvata da uno specialista della salute, e la persona deve essere affetta da gravi malattie, fisiche e mentali. In Svizzera si può quindi fare ricorso al suicidio medicalmente assistito anche se affetti da gravi depressioni, ma queste devono essere comunque considerate come forme patologiche.

Anche gli anziani sani vogliono l’eutanasia?

A destare ulteriore attenzione sul tema del fine vita è stato un sondaggio circolato nei Paesi bassi a fine 2024, dove si è chiesto a 20mila persone se erano d’accordo con la proposta di rendere accessibile l’eutanasia agli over75 anche se non affetti da malattie terminali o da gravi dolori. Il risultato è stato che l’86% si è dichiarato favorevole al quesito. A seguito della divulgazione di questi dati, è stata depositata nel parlamento olandese una proposta di legge per venire incontro a queste domande.

A gettare un’ombra di dubbio sul sondaggio è stata l’associazione dei medici olandesi, sollevando il rischio che molte delle persone anziane e sane che desiderano morire potrebbero essere spinte da forme di depressione o di solitudine. I medici sottolineano quindi la necessità di dare a queste persone una esistenza migliore, piuttosto che di permettergli di lasciar prima questo mondo.

Sulla proposta di legge i parlamentari si sono spaccati e i partiti hanno lasciato libertà di coscienza nel voto. Se il provvedimento verrà adottato, l’Olanda darà una risposta alle persone anziane che, come mia bisnonna, sono stanche di continuare a vivere. Ma se la questione del fine vita riceverà solo risposte fattuali, senza affrontare gli aspetti sociali come povertà e solitudine, le insidie legate a eutanasia e suicidio assistito permarranno.

di Milos Skakal

* foto: ansa.it