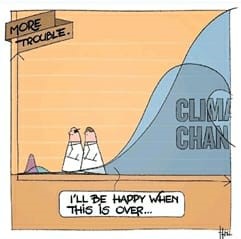

Agire sul clima per evitare una crisi peggiore del virus

La ripartenza post Covid-19 deve essere l’occasione per aumentare gli sforzi sul cambiamento climatico. Gli ultimi studi mostrano l’accelerazione di un fenomeno che rischia di diventare irreversibile.

di Ivan Manzo, redazione ASviS

La pandemia in corso sta dimostrando che la specie umana è molto più vulnerabile di quel che si pensava. Per correre ai ripari e salvare più vite possibili i governi di (quasi) tutti il mondo sono stati costretti a imporre il lockdown delle attività socioeconomiche dei rispettivi Paesi. Eppure la diffusione del Sar-Cov2, virus appartenente alla numerosa famiglia dei Coronavirus, era stata per certi versi annunciata. La comunità scientifica da anni ci avvisava sullo “spillover”, il salto di specie animale-uomo compiuto da un virus, e sullo strettissimo legame che intercorre con la distruzione dei nostri ecosistemi. È piuttosto evidente che non le abbiamo dato ascolto. Un po’ sulla falsa riga di quello che sta accadendo sul fronte climatico, una minaccia ancor più grave della “crisi pandemica”, ricordano gli scienziati, per un semplice motivo: una volta superati i “limiti planetari”, il riscaldamento globale è in grado di innescare una serie di processi irreversibili, capaci di mettere in discussione persino la vita dell’umanità sul Pianeta.

È questo, in sostanza, il motivo per cui non possiamo permetterci di rimandare di nuovo la battaglia climatica, ma bisogna mettere in campo ora, per la ripartenza post Covid-19, una serie di misure in grado di evitare i più gravi impatti generati dai cambiamenti climatici. Anche perché siamo fortemente in ritardo, e a ricordarcelo sono una serie di studi poco confortanti sull’evoluzione del fenomeno. Va in questa direzione il rapporto “Future of the human climate niche”, pubblicato il 5 maggio sulla rivista Pnas (Proceedings of the national academy of sciences of the United states of America), che costruisce degli scenari per ogni aumento di un grado centigrado di temperatura. Secondo il team di ricerca “per ogni più 1°C segnato dalla temperatura media globale” potrebbero esserci un miliardo di persone costrette a spostarsi, oppure a vivere sotto la costante minaccia di un “calore insopportabile”. Il rischio più grande, se dovesse realizzarsi lo scenario più catastrofico, è quello di costringere un terzo della popolazione mondiale a vivere in aree calde come il deserto del Sahara entro i prossimi 50 anni. Nella prospettiva più rosea, invece, sarebbero “solo” 1,2 miliardi di persone a vivere al di fuori della “fascia climatica” definita abitabile, quella che ha permesso agli essere umani di prosperare da 6mila anni a questa parte. “Sono numeri sbalorditivi”, ha dichiarato uno degli autori dello studio, Timothy M. Lenton dell’università di Exeter, “Studio da tempo i ‘tipping points’ climatici (i punti di non ritorno che la comunità scientifica avverte di non superare per scongiurare i più gravi disastri imposti dalla crisi climatica), quelli che vengono considerati apocalittici, ma questo mi ha colpito maggiormente. I risultati pongono la cosa in termini molto umani”. E in effetti lo studio invece di porre la questione da un punto di vista prettamente fisico o monetario (per esempio quando si parla di danni e perdite economiche per via del clima che cambia), fornisce un taglio diverso all’argomento. Sebbene la totalità del Pianeta sia stata ormai “antropizzata”, basti pensare che l’uomo ha modificato in modo significativo il 75% delle terre emerse e il 66% degli ecosistemi marini, la stragrande maggioranza della popolazione ha sempre vissuto in luoghi dove la temperatura media variava tra i 6°C e i 28°C, sia a tutela della propria salute, sia per garantire la produzione alimentare. Ma al ritmo attuale supereremo i 3°C di aumento medio della temperatura globale entro fine secolo e, trattandosi di una media, rischiamo di vedere un aumento di temperatura di ben 7,5°C in alcune aree. Zone dove, tra l’altro, ci si aspetta una crescita maggiore della popolazione, come in Africa e Asia. Un fattore che porterebbe di sicuro a una maggior consistenza del fenomeno migratorio, con tutta una serie di problemi per i sistemi di produzione alimentare. “Al di sopra dei 29°C di temperatura media globale le condizioni sono invivibili”, ha affermato Marten Scheffer dell'università di Wageningen, altro autore del rapporto. “Siamo stupefatti da queste conclusioni, pensavamo fossimo meno sensibili, ma in effetti abbiamo sempre vissuto all’interno di una nicchia climatica. A questi ritmi ci saranno più cambiamenti nei prossimi 50 anni che negli ultimi 6mila. Dovremmo quindi muoverci o adattarci, ma ricordiamo che anche l’adattamento conosce limiti.”

E proprio su un fenomeno collegato all’attività di adattamento fa il punto della situazione un’altra ricerca pubblicata recentemente su Nature, l’8 maggio, che descrive gli errori commessi sulle previsioni dell’innalzamento del livello del mare.

Secondo “Estimating global mean sea-level rise and its uncertainties by 2100 and 2300 from an expert survey” anche rispettando i 2°C dell’Accordo di Parigi, cosa che al momento appare improbabile dato che le proiezioni ci portano a un aumento medio della temperatura di almeno 3,5°C entro fine secolo, il livello del mare potrebbe alzarsi di circa due metri. Una previsione diversa da quella effettuata dall’Ipcc (l’ente scientifico di supporto alla Conferenza Onu sul cambiamento climatico), che ha sottostimato nel tempo la portata di tale fenomeno, come ricorda l’autore dello studio Stefan Rahmstorf, dell'Istituto di ricerca sull'impatto climatico di Potsdam: “Nei suoi studi l'Ipcc tende ad essere molto cauto e conservativo, motivo per cui ha dovuto correggersi verso l'alto già diverse volte. Basti pensare che le proiezioni sul livello del mare nel rapporto di valutazione Ipcc del 2014, erano già del 60% superiori a quelle della precedente edizione”. Lo studio ricorda che se dovessero completamente fondere i ghiacciai dell’Antartide e della Groenlandia il livello marino potrebbe addirittura salire di 50 metri. Di questo passo, comunque, rischiamo di avere 5 metri in più da qui al 2300. Periodo piuttosto lontano, ma usato per farci comprendere come l’attività antropica, continuando con il business as usual, sia in grado di modificare le caratteristiche geofisiche del nostro Pianeta per i prossimi secoli, se non millenni.

A farci tornare di nuovo ai “giorni nostri”, restando comunque in tema inondazioni e riscaldamento globale, è la nuova analisi portata avanti dal World resources institute (Wri) che, tramite la piattaforma “Acqueduct” avverte: dal 1980 le alluvioni fluviali hanno causato danni per oltre mille miliardi di dollari a livello globale e il numero di persone colpite dal fenomeno è destinato a raddoppiare nel 2030, rispetto al 2010. Se infatti erano 65 milioni gli individui costretti a fare i conti con le alluvioni su suolo urbano nel 2010, si prevede toccheranno quota 130 milioni nel 2030. Stesso discorso per le inondazioni che interessano le zone costiere: da 7 milioni si passerà a 15 milioni di persone coinvolte. Un danno che, una volta trasformato in termini monetari, ci aiuta a capire la portata del problema: parliamo di 535 miliardi di dollari di costi al 2030 (rispetto ai 157 miliardi di dollari del 2010) per le aree urbane martoriate da alluvioni, e di 177 miliardi di dollari sempre nel 2030 (e rispetto ai 17 miliardi del 2010) per le zone costiere minacciate da inondazioni e aumento del livello del mare.

Tra i diversi responsabili delle inondazioni, troviamo sempre più spesso i cicloni tropicali, via via sempre più distruttivi, anche a causa dell’aumento del livello del mare. È ormai chiaro, infatti, che per ogni centimetro di acqua in più la forza distruttiva degli uragani aumenta di parecchio, una volta che questi raggiungono la costa e che il riscaldamento globale ha un ruolo centrale nella distribuzione dei cicloni tropicali. Ulteriore conferma arriva proprio negli ultimi giorni, il 4 maggio, dalla ricerca “Detected climatic change in global distribution of tropical cyclones”, anche questa pubblicata su Pnas. Lo studio ha analizzato la distribuzione dei cicloni tropicali degli ultimi 40 anni e l’influenza su di essi sia dei fattori antropici sia di quelli naturali. Per il team di scienziati è la prova ulteriore che, anche su questo aspetto, il cambiamento climatico indotto dall’uomo è stato in grado di modificare potere e distribuzione dei cicloni tropicali. Soprattutto per quanto riguarda il dove e il come: in pratica al momento c’è sicurezza sul fatto che l’azione umana distribuisce in modo diverso e rende più distruttivi questi fenomeno estremi, mentre si sta ancora cercando di capire se ne amplifichi anche il numero totale a livello globale. I risultati mostrano che mentre nel nord Atlantico e nel Pacifico centrale nel periodo 1980-2018 gli uragani aumentavano leggermente, nell’Oceano indiano e nel Pacifico settentrionale questi diminuivano. Inoltre viene ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico ha esacerbato il potere distruttivo dei grandi “singoli” tifoni come l’uragano Harvey del 2017 che si è abbattuto principalmente sul Texas e dell’uragano Katrina che ha distrutto New Orleans e le aree confinanti nel 2005.

Ma anche l’Europa è al centro di questi effetti distruttivi, in particolare il nostro Paese. L’Italia è infatti vista come “hotspot” climatico: un’area geografica che è bene tener d’occhio perché, data la sua conformazione e posizione geografica, subisce più danni rispetto ad altre regioni. Mentre nel mondo l’aumento medio di temperatura è a 1,1°C, in Italia si è già sforata la soglia dei 2°C (siamo intono a 2,2°C) e, senza misure di contenimento, rischiamo di vedere parte del nostro territorio desertificato. Una questione denunciata da tempo dalla comunità scientifica, basti pensare all’allarme lanciato ormai cinque anni fa dal Centro nazionale delle ricerche sul rischio desertificazione per il 21% del territorio nazionale entro fine secolo, e su cui si sta facendo ancora troppo poco. Ricordiamo che la bozza del Pnacc, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, è stato presentato dal ministero dell’Ambiente nel 2017 ma non è mai stato approvato a livello politico.

Ulteriore ragione per cui la ripresa post Covid-19 deve essere l’occasione per spingere forte sul processo di transizione, puntando su quel Green new deal voluto dalla Commissione europea e auspicato dall’Italia. Perché il rischio di uscire da una crisi semplicemente per entrare in un’altra, di proporzioni ben più drammatiche, è reale.

La buona notizia è che siamo di fronte anche a un’opportunità. A spiegarlo è uno studio di un team di ricerca cinese che ricorda danni e perdite dell’inazione climatica. Dalle colonne della rivista Nature il rapporto “Self-preservation strategy for approaching global warming targets in the post-Paris Agreement era” precisa che la mancata attuazione dell’Accordo di Parigi potrebbe generare perdite al mondo intero comprese tra 126mila e 616mila miliardi di dollari entro il 2100. Al contrario, arrestare la colonnina di mercurio sotto l’asticella dei 2°C porterebbe all’economia mondiale un beneficio che si aggira tra 336mila e 422mila miliardi di dollari.

Puntare sulle attività di mitigazione e adattamento al clima che cambia, evitando coste sempre più sott’acqua, nuove terre deserte, ecosistemi distrutti, diffusione di virus e l’intensificarsi degli eventi estremi, ci consentirebbe dunque di costruire un mondo non solo più resiliente ma anche più prospero.

di Ivan Manzo